[tag-adh] ALLO DIX-HUIT vous raconte l’incroyable destinée du sergent Robert Placidet dont la promotion 2022 des sous-officiers de la Brigade à l’honneur de porter le nom. Parti pour feu de boutique, il va se retrouver à 900 km du CS Nogent.

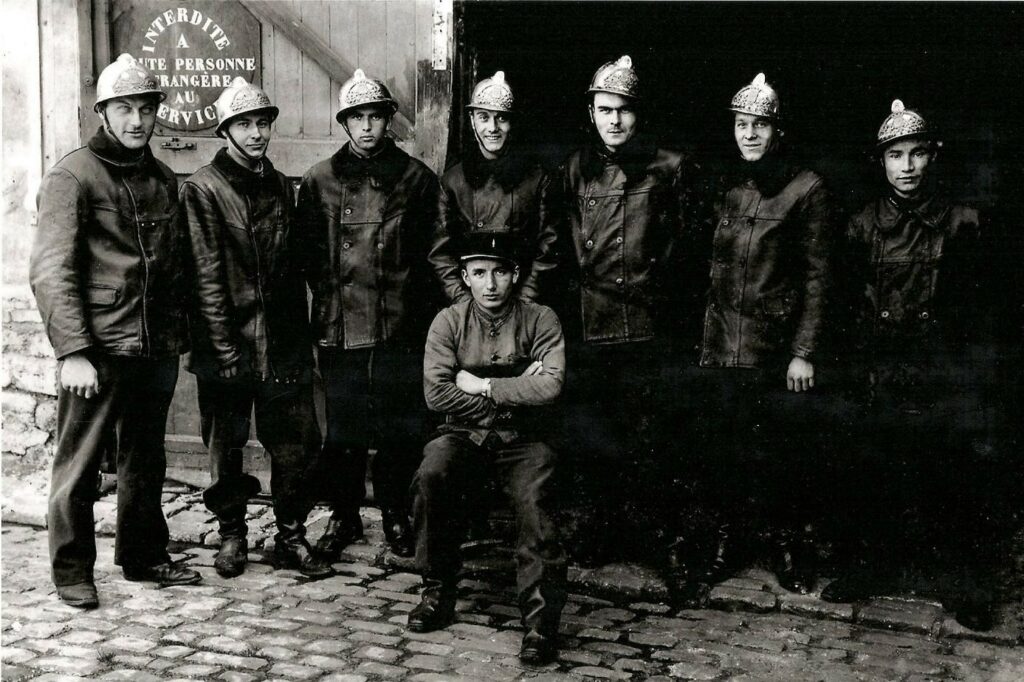

Robert Placidet est un enfant du Loiret. Né à Saint-Ay, commune vinicole, le 26 septembre 1904, il est le sixième enfant d’une fratrie de dix. Fils de charpentier, il assiste Joseph, son père, dans ses travaux. C’est donc un jeune homme bien bâti et plutôt trapu (1m64) qui est déclaré apte au service militaire. Engagé volontaire de la classe 1924, il a 20 ans quand il intègre les rangs du régiment de sapeurs-pompiers de Paris le 17 mai 1924, sous le matricule n°180. Sa première affectation le place à la caserne du Vieux-Colombier. Il accède au galon de sergent en 1930. Rapidement, il obtient la confiance de ses chefs qui le placent successivement sous-chef des centres de secours de Malar, Villejuif puis de Fontenay-sous-Bois.

La carrière au Régiment

Sous-officier expérimenté, Placidet est un élément précieux pour sa compagnie. Rompu aux missions de lutte contre l’incendie, il obtient entre 1928 et 1939, quatre citations à l’ordre du Régiment, une lettre de félicitations et l’attribution de la médaille d’honneur échelon bronze pour un acte de courage et de dévouement. Une carrière honorable.

En 1930, il fonde son foyer et épouse Odette Dantine le 7 juin. Quatre ans plus tard, Hubert naît de leur union. Alors que la guerre approche, comme de nombreux parents, il décide de mettre son fils à l’abri d’éventuels bombardements. Il l’envoie chez ses grands-parents dans l’Oise. La guerre s’installe et le sergent Placidet se retrouve logé avec sa famille en caserne. Famille qui apprend, le 25 août 1944, la triste nouvelle de sa déportation.

La prise d’otage

1944, l’été de la Libération, tant attendue. Le 24 août, la 2e D.B. du général Leclerc est entrée dans Paris aux côtés des Américains et Von Choltitz signe l’acte de reddition. Les pompiers de Paris se couvrent de gloire en participant activement aux combats. Plusieurs d’entre eux perdent la vie pour un idéal, pour une France Libre. Le courageux commando Sarniguet hisse les trois couleurs sur le point culminant de la capitale, au sommet de la Tour Eiffel. Paris est libéré. C’est ce qu’affirme De Gaulle.

Pourtant, les soldats allemands qui n’ont pas été fait prisonniers se sont échappés et fuient vers l’Est. Ils mènent encore quelques raids. Cette zone géographique essuie les dernières échauffourées. La RN34 est l’un des axes empruntés par la Wehrmacht. En quittant Paris, par la porte de Vincennes, les Allemands traversent Nogent-sur-Marne et Le Perreux-sur-Marne. Alors qu’une compagnie motorisée de SS traverse le boulevard Alsace-Lorraine, des résistants ouvrent le feu sur les blindés en queue de convoi. S’ensuit une farouche riposte. Des tirs sont échangés, des grenades incendiaires lancées. Les F.F.I. se battent vigoureusement autour du cimetière du Perreux.

Ce 25 août, peu après 18 heures, les pompiers sont appelés pour un feu de boutique à l’angle avec la rue de la Gaité, et un feu de pavillon au n°152 du même boulevard. Le centre de secours de Nogent (23e cis) dépêche son fourgon-mixte (FM). Dix-sept minutes plus tard, après un parcours rocambolesque, les intervenants se présentent. Une première équipe est chargée des opérations sur la boutique, mais « dans l’impossibilité d’établir une petite lance sous les tirs d’armes diverses, le personnel a réussi, au moyen de seaux d’eau, à éteindre les foyers »(1). La seconde équipe est dirigée vers le pavillon et « […] malgré les tirs d’armes, le personnel [réussit] à établir une grosse lance, mais les tuyaux ayant été crevés par les balles, l’extinction s’est poursuivie à l’aide d’un tuyau d’arrosage ».

Pris au piège entre deux feux, les hommes deviennent des cibles. Le fourgon est mitraillé. Le sergent Sébilo (18 h 52) et le sapeur Masseaux (20 h 10) sont touchés aux jambes. L’intensité des combats empêche toute approche, tout sauvetage. Les soldats du feu sont capturés. « […] Des Allemands nous font signe de venir les mains en l’air. Une douzaine de soldats nous mettent en joue […] dès qu’il y a un blessé, ils le déposent près de nous en disant qu’ils vont nous fusiller. »(2)

À ce moment, le capitaine Wendling, informé de la situation, décide d’envoyer l’échelle sur porteur du centre de Fontenay-sous-Bois (24e cis) pour récupérer les blessés. Cependant, son équipage, composé du sapeur Caupain, du caporal Creveau et du sergent Guillot, est arrêté. Tous rejoignent alors leurs camarades pris en otage. Parmi ces derniers se trouve le sergent Placidet.

La route funeste

Ce jour-là, des civils sont exécutés au Perreux. 53 prisonniers dont 10 sapeurs-pompiers vont être emmenés vers Chelles. Ils sont, pour l’heure, conduits à l’usine Thomson à la Maltournée (Neuilly-sur-Marne). Ils passent la nuit du 25 août, la peur au ventre, avec l’interdiction de parler. Malheureusement, le sapeur Caupain enfreint cette règle à plusieurs reprises en adressant la parole à des villageois de Montévrain (Seine-et-Marne). Il est sauvagement exécuté par un soldat allemand ; son corps est jeté sans ménagement dans un fossé.

Les autres servent d’otages aux Allemands qui se replient vers l’Est avec quelques heures d’avance sur les troupes alliées. Arrivés à Sarrebruck, les chemins des prisonniers se séparent une dernière fois. Certains prennent la direction du camp de Neuengamme (Hambourg), les autres sont emmenés à Sachsenhausen (Berlin). Seulement cinq d’entre eux reviendront des « camps de la mort ».

1 Archives BSPP. Registre des incendies en banlieue pour l’année 1944. Rapport du 25 août 1944.

2 Témoignage de Roger Vimard.

Georges BILLARD, 21 ans — Sachsenhausen – libéré (2 mai 1945)

Théophile DIGOUDE, 26 ans — Sachsenhausen – libéré (2 mai 1945)

Maurice GUILLOT, 32 ans — Sachsenhausen – libéré (2 mai 1945)

Lucien JACQUET, 21 ans — Sachsenhausen – libéré (2 mai 1945)

Roger VIMARD, 24 ans — Sachsenhausen – libéré (2 mai 1945)

Maurice CAUPAIN, 22 ans — Montevrain – exécuté (26 août 1945)

Maurice CREVEAU, 23 ans — Neuengamme – décédé (15 mars 1945)

Roger PANNARD, 23 ans — Bergen Belsen – décédé (15 avril 1945)

Jean WEGMANN, 25 ans — Neuengamme – décédé (15 mars 1945)

Robert PLACIDET, 40 ans — Neuengamme – décédé (avril 1945)

1 réaction

Incroyables et effroyables destins pour certains.….