Grands formats – Un, deux, voire trois jours de lutte contre des flammes redoutables, un engagement toujours plus intense… Les « grands feux » ont marqué l’histoire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, mais aucune définition n’en a été donnée à ce jour. Mais alors qu’est-ce qu’un « grand feu » ? Quelles sont les problématiques de gestion d’une telle opération ? Quels moyens avons-nous à disposition ? Sont-ils suffisants ? Pour répondre à toutes ces questions, la doctrine opérationnelle « Grands feux » a vu le jour au premier semestre 2017.

Le bureau planification opérationnelle (BPO) a reçu dans le même temps que la planification de l’achat des FMOGP, la mission d’élaborer une doctrine d’emploi « grands feux » prenant en compte l’ensemble des risques, notamment industriels, existants sur le secteur de la Brigade.

« Il nous faut trouver une réponse adaptée et cohérente afin d’intervenir sur ce type d’incendie en frappant vite et fort », explique le commandant Patrick Parayre, chef de la section études doctrine retex du BPO.

QU’EST CE QU’UN GRAND FEU ?

En guise de préambule de la note circulaire* du 12 juin dernier, la définition amorce la trentaine de pages détaillant les procédures d’engagement et les nouveautés inhérentes : « On entend par grands feux, les incendies de grande étendue et/ou à fort potentiel calorifique nécessitant l’établissement de moyens hydrauliques importants. » Sont considérés comme tels, les incendies concernant les bâtiments industriels type entrepôts, les installations précaires, les dépôts d’hydrocarbures, les transports de matières dangereuses (TMD), les poids-lourds, les autocars et enfin les espaces naturels.

FEUX D’ENTREPÔTS

Sont inclus les entrepôts, les garages, les concessions automobiles, les menuiseries, les dépôts et traitement des déchets, les entrepôts de self stockage, les casses automobiles, les imprimeries, les chantiers pour lesquels la conduite à tenir globale reste identique.

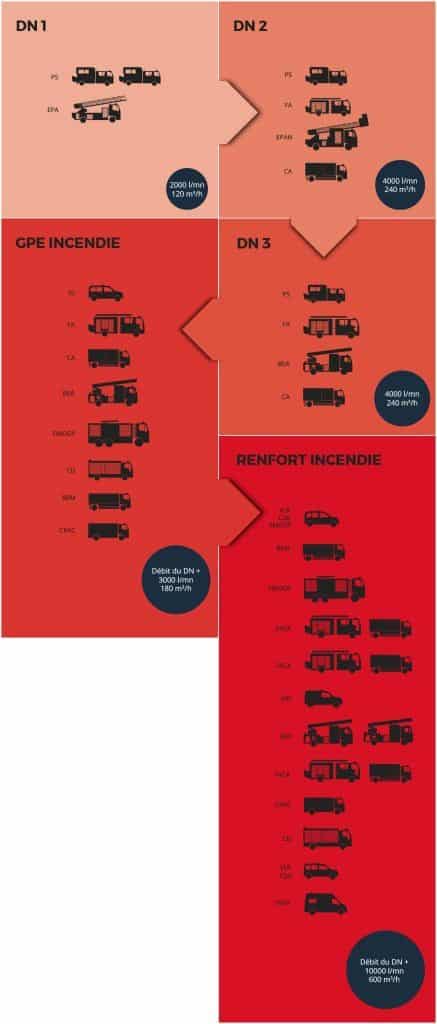

Dès le 1er appel, pour feu ou explosion dans un bâtiment industriel/entrepôt, à la prise de renseignement par l’opérateur CO (centre opérationnel), le départ peut être complété par anticipation à hauteur d’un groupe incendie. Ce détachement répond aux besoins hydrauliques immédiats sur le terrain.

Une fois sur place, une des difficultés majeures pour le COS est de ne pas pouvoir disposer d’emblée de la vue complète d’un sinistre en cours de développement. Il doit prendre en compte le volume global afin d’anticiper une demande de moyens adaptée permettant la mise en place au plus vite d’une manœuvre hydraulique répondant à une évolution défavorable.

Dans le cas de bâtiments enclavés dans un site urbain à forte densité constructive (immeubles, pavillons et ERP), pour lutter contre les propagations, le COS doit investir au plus vite les bâtiments contigus surplombant généralement le sinistre (baies et façades pour dominer le feu) et soumis directement aux effets du rayonnement. Les accès peuvent se situer dans des rues différentes voire opposées. Les défauts d’isolement (sous-sols, réserves, circulations, combles), restent un point de vigilance pour le COS (ne pas omettre les faîtages de toiture des immeubles et pavillons voisins soumis aux effets du rayonnement).

La stabilité au feu des structures n’est souvent pas compatible avec la cinétique de l’intervention. La règlementation est assez dense et peut concerner aussi bien des bâtiments soumis au CCH (code de

la construction et de l’habitation), au code du travail ou à la règlementation ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement). La plupart du temps les niveaux d’exigence de stabilité au feu des structures se situent entre 15 mn et 1h. Parfois, les secours sont confrontés à des bâtiments soumis à aucune réglementation sur la stabilité. Les racks de stockage ne présentent aucune stabilité au feu et leur effondrement peut être à l’origine d’accidents.

FEUX D’INSTALLATIONS PRÉCAIRES

Implantés de manière anarchique, ces installations sont la plupart du temps localisées dans des zones de friches industrielles, à proximité de voies de circulation routières ou ferroviaires, sous des ponts autoroutiers voire dans des infrastructures désaffectées. Les accès au campement et plus particulièrement au sinistre sont difficiles et généralement dépourvus de PEI à proximité. Le COS est souvent confronté à des feux violents et à forts risques de propagation à l’intérieur des campements puis à l’environnement immédiat (entrepôts, végétation, effets sur la circulation…). Le taux d’occupation est inconnu.

Le COS est généralement dans l’impossibilité d’obtenir un renseignement fiable sur l’évacuation et sur le recensement des occupants. Les communautés sur les lieux peuvent être organisées avec un chef de camps qui peut renseigner les secours. La vulnérabilité des personnes doit donc être prise en compte afin de réaliser les sauvetages et les mises en sécurité tout en établissant rapidement des moyens puissants d’extinction permettant d’abattre les flammes. Le taux d’occupation, la précarité des occupants et des installations représentent un fort risque humain.

Le 1er chef d’agrès doit mener son action afin de réaliser les éventuels sauvetages tout en établissant des moyens hydrauliques puissants. Leur action doit permettre d’enrayer la propagation aux parties les plus menacées. Généralement, une LGP aura une action efficace sur ces installations. Le chef de garde complète le dispositif hydraulique sur les parties les plus menacées. Son idée de manœuvre et la demande de moyens doivent prendre en compte le manque de PEI et les difficultés d’accès au site (axe LOG). Les capacités hydrauliques et d’éclairage de grande surface du BEA sont à envisager.

FEUX D’HYDROCARBURES

Les dépôts hydrocarbures sont des installations de stockage et de transfert d’hydrocarbures qui comprennent généralement les dispositifs suivants :

- les installations d’arrivée de produits (uniquement par pipeline pour les dépôts hydrocarbures secteur BSPP) ;

- les réservoirs de stockage et leurs cuvettes de rétention ;

- les pompes et les canalisations ;

- les installations de départ des produits, notamment les points de chargement des wagons ou des camions citernes ;

- les installations auxiliaires (laboratoires, bâtiments de conditionnement de certains hydrocarbures, centrales de production de vapeur, air comprimé, installations de lutte contre les incendies) ;

- les installations annexes (bureaux, garages, magasins, ateliers).

FEUX DE TMD, DE POIDS-LOURDS OU D’AUTOCAR

QUELLES PROBLÉMATIQUES ?

Si le COS ne pense pas pouvoir maîtriser le feu par une attaque du foyer principal avec ses moyens initiaux, il doit orienter sa manœuvre vers une intervention de longue durée engageant des moyens lourds. Il concède une part au feu (généralement une cellule) tout en priorisant la lutte contre les propagations. Chaque face du sinistre peut nécessiter une attaque spécifique en fonction de la configuration des lieux. Ces bâtiments généralement occupés par des employés, avec ou sans présence de public, peuvent générer des actions de sauvetages, des mises en sécurité et au minimum l’évacuation des locaux concernés ou menacés.

En qui concerne les hydrocarbures, ce sont les vapeurs émises par le liquide qui brûlent. Un incendie de liquide inflammable est donc un phénomène, qui, s’il n’est pas contenu ou éteint, aura tendance à s’amplifier et à conduire à des scénarii d’accident majeur.L’extinction des feux de liquides inflammables doit être menée avec des lances canons à mousse.

La mousse a une triple action :

• constituer une couche imperméable qui isole le combustible (vapeurs inflammables) de l’oxygène ;

• participer au refroidissement grâce à l’eau qu’elle contient en grande proportion ;

• empêcher l’émission de vapeurs inflammables, qui constituent le combustible.

Il convient également de noter que la mousse projetée ne participe pas au remplissage des volumes. En effet, les quantités de chaleur sont telles que l’eau contenue dans la mousse est vaporisée en permanence.De même, le tapis de mousse doit être entretenu lorsque le sinistre est éteint.En effet une ré-inflammation est possible si le liquide a atteint son point d’auto inflammation, et même lorsque celui-ci aura refroidi, il émettra des vapeurs qui risquent de provoquer une explosion de vapeur. Il est donc nécessaire d’entretenir le tapis jusqu’à ce que le liquide soit reconditionné. Cette opération doit débuter dès la fin de l’attaque sans rupture. Elle doit être prise en compte et planifiée dans la stratégie globale.

Dans les transports de matières dangereuses, se renseigner immédiatement sur le produit, ses caractéristiques et les moyens d’extinction à employer (auprès du conducteur, qui détient les fiches de produit et auprès du CO, qui dispose d’une base de données sur les produits) :

• caler le véhicule

• délimiter un périmètre de sécurité

• établir des moyens d’extinction autour du véhicule, en tenant compte de la pente de la voirie et du sens du vent

• protéger la zone voisine si elle est menacée

• créer des barrages au sol (terre, sable, etc.) ou des tranchées pour empêcher le liquide de se répandre

• entreprendre l’extinction avec les moyens adaptés au produit

• demander le service des égouts, de la voirie, et le laboratoire central d’urgence

• si le transport s’effectue en citerne et qu’elle n’est pas atteinte par le feu au moment de l’arrivée des secours, il est parfois nécessaire pour la protéger, soit de l’arroser en jet diffusé pour la refroidir progressivement ou bien de la recouvrir d’une enveloppe de mousse.

QUELS MOYENS ?

Seuls des moyens hydrauliques puissants auront un effet réel sur l’incendie et son développement. Les établissements seront principalement constitués de tuyaux de 110 mm pour lesquels les intervenants doivent prendre en compte les contraintes logistiques et hydrauliques.

Le choix tactique consistant à positionner les divisions 100 mm aux angles des bâtiments peut permettre une souplesse d’emploi sur le positionnement des points d’attaque sur deux faces.

Les établissements d’attaque réalisés sur des points hauts sont efficaces :

- si le feu a percé en toiture ;

- si le jet n’est pas dirigé sur les exutoires de désenfumage, afin d’éviter de maintenir les gaz chauds dans le volume et de participer à la propagation, sauf cas exceptionnel analysé par le COS.

Dans le cas des feux d’hydrocarbures, L’extinction d’un feu dans un dépôt de liquide inflammable est planifiée par scénario, dans le POI de l’exploitant. Tous les moyens à mettre en place par l’exploitant et /ou les secours publics sont définis dans ce document. Le POI est visé et vérifié par l’autorité préfectorale. Les éléments qui y sont décrits ne nécessitent pas d’être à nouveau vérifiés par des calculs. Ces travaux de planification doivent être retranscrits avec les renseignements utiles aux secours publics dans le triptyque ETARE. On doit y trouver obligatoirement :

- le nombre de lances ; — la durée de la temporisation ;

- la durée de la phase d’attaque ;

- l’emplacement des ZDI, ZE, ZAL, PC EXPLOITANT, axes logistiques ;

- l’emplacement des moyens à mettre en place.

L’emplacement des lances et des différentes zones doit être déterminé en fonction des effets thermiques de l’incendie. Ces rayons de dangers sont identifiés dans le POI.

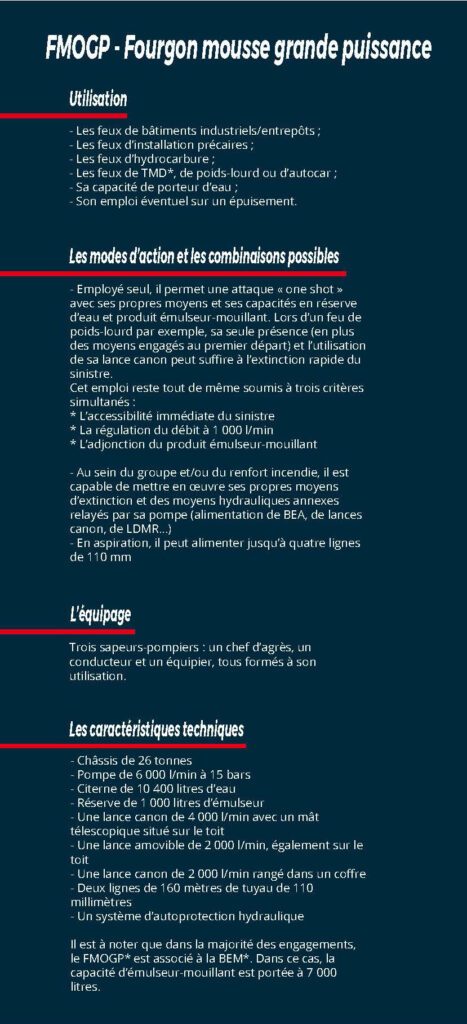

De nouveaux moyens font alors leur apparition dans la boîte à outils du COS afin de lui proposer une multitude d’options à appliquer en fonction de la situation et une montée en puissance progressive. Un objectif final : servir le terrain et obtenir les résultats escomptés rapidement. L’arrivée du fourgon mousse grande puissance (FMOGP) en est le plus grand marqueur. Il illustre parfaitement ce concept en proposant une rentabilité maximale. « Son achat ayant été anticipé en 2015, nous nous attelons à la même période à proposer une doctrine adaptée, témoigne le major Laurent Clerjeau, rédacteur à la section études doctrine retex. Ce camion hors-normes représente véritablement le déclenchement du travail autour de ces capacités et ses supports. »

L’arrivée du FMOGP dans trois centres de secours est complétée par l’acquisition et la modernisation d’engins. Il s’agit principalement du déploiement de 10 FA, de 10 CA, de quatre BEM (6 000 litres d’émulseur), et de deux BPM, ex PRM (1 000 litres d’émulseur et 1 000 litres de mouillant). (voir encadré).

COUP DE FIL A…

… Jean-Marc Jouannais

Le 31 mars 1994, Jean-Marc Jouannais est chef de garde au CS Nanterre de la 28e compagnie, lorsque survient en pleine nuit l’explosion de la Climadef, une entreprise qui climatise tout le quartier de La Défense. Il nous raconte…

0 réaction