[tag-adh] Toujours dans la recherche de l’amélioration du service rendu à la population, la BSPP travaille sur un projet de transfusion sanguine depuis les AR qui pourrait sauver de nombreuses vies. Le médecin-chef Clément Derkenne est notre point de contact.

Aujourd’hui, lorsqu’un médecin d’ambulance de réanimation (AR) pose une indication de transfusion sanguine en intervention, il doit lancer une procédure extérieure avec le SAMU du département concerné pour récupérer des poches de sang. Une méthode peu adaptée à une prise en charge rapide et donc réservée pour les cas de personnes incarcérées ou bloquées sous un métro, par exemple.

« À la division Santé, nous nous sommes investis dans une réflexion globale sur les morts évitables, nous révèle le médecin-chef Clément Derkenne, chargé du projet. Nous avons lancé une très grande étude nommée PRE-HOP-PLYO avec l’idée de pouvoir utiliser du plasma lyophilisé dans nos AR. »

Le sang humain est composé de trois éléments distincts : les globules rouges, les plaquettes et le plasma. En AR, schématiquement, deux types de patients nécessitent une transfusion : les traumatisés sévères et les patients avec une hémorragie digestive, avec des traitements totalement différents. Pour les traumatisés, l’essentiel consiste à les conduire au plus vite en milieu hospitalisé et si possible avec une transfusion pour améliorer le pronostic vital. Mais, elle doit se faire dans la demie-heure qui suit notre arrivée.

« Les traumatisés ont besoin de plasma en première urgence, puis de globules rouges ensuite, explique le médecin-chef. Pour les hémorragies digestives, par exemple une cirrhose, c’est l’inverse. Globules rouges d’abord et plasma parfois. »

Il existe néanmoins un produit qui regroupe les deux composantes : le sang total. En outre, si le plasma lyophilisé (c’est-à-dire du plasma en poudre et reconstituable avec de l’eau) ne pose pas de problème logistique, réglementairement les choses se compliquent car certains décrets d’application ne sont toujours pas promulgués. La BSPP, comme les SMUR, les attend pour avoir le droit de transporter des produits sanguins dans ses AR.

En revanche, pour le sang, le problème est complet, puisqu’en plus de l’aspect réglementaire, la logistique est plus contraignante. « En effet, le sang doit être conservé à une température située entre 2° et 6° pendant 42 jours au maximum » commente le docteur Derkenne.

Dans cette optique, plusieurs projets ont été attaqués en parallèle. La première étude PRE-HOP-PLYO avec le plasma a été achevée et est en cours de publication. Un décret très attendu doit permettre d’en disposer dans les AR.

Un frigo hi-tech pas comme les autres

Le second projet, Faisang, consiste à embarquer des poches de sang factices dans les AR à l’aide d’un réfrigérateur très haute technologie, le Nelumbox. À la fois actif (pour refroidir ou réchauffer) et passif (en cas de fonctionnement sans batterie, il peut garder une température constante 24h quelles que soient les conditions extérieures). Il est relié à un GPS et gère l’hygrométrie, mais surtout, sa porte est équipée d’un système de verrouillage par carte pour sécuriser son accès.

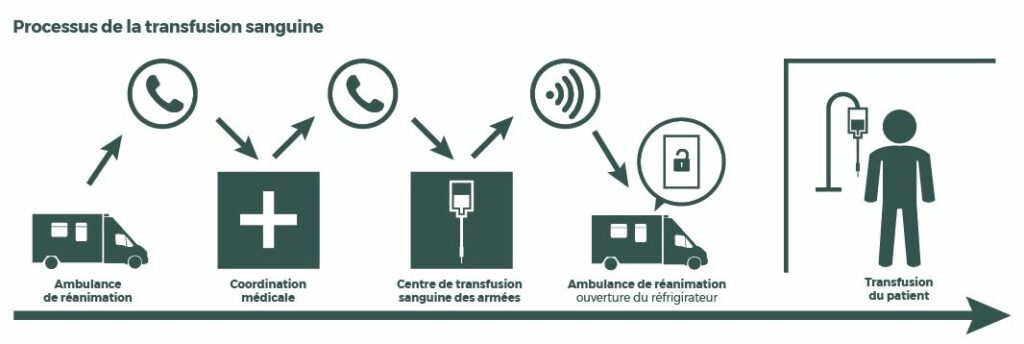

« Cet ensemble de tests complexes montre que l’on peut transporter du sang dans nos AR en totale sécurité, précise le médecin-chef. Nous devons respecter une certaine procédure d’ouverture de cette porte à distance, avec le centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) qui se trouve à l’Hôpital Percy de Clamart (92), notre partenaire sur cette expérience. Ce test permet de vérifier toutes les données techniques, technologiques et logistiques à travers une simulation sur une trentaine de transfusions. »

Si le test est concluant et les décrets signés, des poches de globules rouges, dans un premier temps, puis du sang total pourront être à disposition dans ce réfrigérateur hi-tech.

Un rafraîchissement des connaissances

Pour transfuser dans les AR, les infirmiers ne vont pas subir une formation spécifique. « Ce sera plutôt un rafraîchissement des connaissances. En infirmiers de métier, ils savent transfuser, mais pour la plupart, ils ne l’ont pas fait depuis un certain temps » remarque le Dr Derkenne.

En revanche, une petite formation sera nécessaire pour faire passer au patient le « contrôle ultime ». Ces tests ont beaucoup évolué ces dernières années. Ils permettent de savoir en quelques minutes si la poche de sang pour la transfusion est compatible avec le groupe sanguin de la victime.

« Ce projet fait collaborer de nombreuses équipes de la Division Santé, la section scientifique pour l’étude, le BPIB pour la partie gestion du froid et location du super-frigo et la section enseignement spécialisé dans le cadre formatif, précise le médecin-chef. Mais il ne faut pas oublier les groupements opérationnels pour s’approprier les procédures, la coordination médicale et le centre de transfusion sanguine des armées (CTSA). »

À terme, les six AR opérationnelles de la Brigade seront équipées de ce réfrigérateur et pourront enrichir cette quête permanente du médecin à « traquer les morts évitables ».

« Aujourd’hui, ces décès sont parmi les gens qui saignent, conclut le docteur. Depuis Charlie Hebdo, nous avons augmenté la dotation de garrots dans les VSAV, nous avons modifié notre procédure de prise en charge pour raccourcir le temps vers l’hôpital. Et depuis longtemps maintenant, nous agissons en permanence pour améliorer nos gestes et nos équipements pour traiter les arrêts cardiaques. Aujourd’hui s’ouvre devant nous la possibilité de transfuser plus vite la victime, ce qui sauvera encore plus de vies ! »

La transfusion sanguine de 1628 à aujourd’hui

1628 : publication des premières études sur la circulation sanguine chez l’homme par William Harvey.

1665 : Christofer Wren publie ses travaux pour créer les premiers outils opérationnels pour injecter du sang dans l’organisme.

1667 : première transfusion sur un jeune homme de 16 ans par Jean-Baptiste Denis (1635 – 1704). Cette première mondiale est effectuée avec du sang… de mouton.

1674 : Van Leeuwenhoeck découvre les globules rouges. « J’ai observé le sang de ma main et j’ai trouvé qu’il consiste en globules rouges nageant dans un liquide clair. »

1818 : première transfusion avec du sang humain par James Blundell (photo).

1900 : Karl Lansteiner découvre le groupe sanguin ABO.

1910 : premier cas de paludisme transmis par transfusion décrit par George Woolsey.

1914 – 1918 : les techniques de laboratoires militaires permettent désormais la conservation (modeste) de sang total, mais la technique du “bras à bras” est encore prépondérante.

1918 – 1939 : naissance des premières banques de sang et des prélèvements de solidarité.

1939 – 1945 : le fractionnement du plasma, la conservation prolongée et l’utilisation de la matière plastique facilitent l’opération.

1945 à aujourd’hui : la transfusion sanguine devient de plus en plus précise et efficace.

0 réaction