Grands formats – Avoir 20 ans de service ou simplement 20 ans à la Brigade : quelle différence ? Avoir 20 ans à la création de la BSPP, être spécialiste depuis 20 ans ou encore, avoir deux fois 20 ans de service : quels points communs ? Et que sera la Brigade dans 20 ans ? ALLO DIX-HUIT vous propose quelques éléments de réponse autour de ce nombre symbolique.

ADJUDANT JÉRÔME J. & PREMIÈRE CLASSE THÉO P.

20 ANS D’ÉCART : QUELLES DIFFÉRENCES ?

Le premier a 20 ans de service à la Brigade et connaît parfaitement les rouages de l’Institution. Le second a tout juste 20 ans et découvre encore, avec enthousiasme, les joies du métier de sapeur-pompier de Paris. Deux générations différentes, auxquelles ALLO DIX-HUIT a posé les mêmes questions. Réponses.

Pourquoi avez-vous rejoint la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ?

Sapeur de première classe Théo P. : Mon père était sapeur-pompier de Paris, affecté au centre de secours Auteuil…

Adjudant Jérôme J. : D’abord, je suis devenu sapeur-pompier volontaire dans la Manche, ma région d’origine. Ce métier m’a immédiatement séduit : le sport, les camions, les interventions, les relations humaines, le dépassement de soi… C’est vite devenu une passion. Ensuite, un ami a rejoint les rangs de la Brigade et m’a dit que c’était fait pour moi. Alors j’ai tenté ma chance à Paris… et je suis arrivé à Garches (rires) !

Quel est votre parcours au sein de la BSPP ?

1CL : J’ai été incorporé en octobre 2018. Mon souhait de servir au 3e groupement d’incendie et de secours a été accepté, comme mon souhait d’être affecté à la 6e compagnie d’incendie et de secours. J’ai passé trois mois au centre de secours Grenelle et depuis mai 2019, je suis sapeur-pompier dans le même centre de secours que mon père, il y a quelques années, à Auteuil.

ADJ : J’ai 20 ans de service, bientôt 21. Ma première affectation a été la 16e compagnie, dans le 3e GIS. J’ai d’abord été militaire du rang au CS Garches, puis au CS Boulogne, puis encore à Garches… Je me souviens d’ailleurs parfaitement de l’adresse : 18, rue des jardins ! Aujourd’hui, le CS Garches a disparu mais mes souvenirs, eux, sont intacts.

Ensuite, j’ai servi en intra-muros, mais cette fois en tant que sous-officier, au CS Port-Royal. Plus tard, je suis retourné à Boulogne, puis à l’état-major du 3e groupement et enfin, au centre de secours Auteuil. J’en suis le chef de centre depuis l’été 2020.

Vous souvenez-vous de votre première garde ?

1CL : Ma première garde à Auteuil, j’étais au premiers-secours (PS). C’était un PS de 4e génération, en remplacement du PS 206 d’Auteuil.

ADJ : Je m’en souviens bien ! Au premier-secours tonne (PST) de Garches : homme de liaison, garde-cuisine, troisième veillée. Pendant trois jours (rires) !

Et votre première intervention ?

1CL : Ma première intervention, j’étais en immersion au CS Grenelle, en 4e équipier au véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV). Nous avions relevé une personne âgée qui avait fait une mauvaise chute sur la voie publique.

ADJ : Je ne me souviens pas de ma première intervention. Mais parmi les premières, il y avait celles pour accident de circulation sur l’autoroute A13. Je me souviens très bien des trajets avec le PST… Il fallait que les autres automobilistes se poussent ! Je me rappelle également qu’avec relativement peu de moyens, on faisait beaucoup. Le sac prompt secours, à l’époque, c’était une mallette en fer. La rusticité de la Brigade, c’est la première chose qui m’a marqué.

L’ALTRUISME EST LA PLUS IMPORTANTE DES VALEURS DU POMPIER DE PARIS.

1CL Théo P.

Votre premier engin ?

1CL : Le VSAV de Grenelle.

ADJ : Le PST de Garches !

Votre première tenue de feu ?

1CL : À l’instruction, la tenue de feu bleue, puis la rouge, en compagnie d’incendie.

ADJ : C’était un cuir, pas bien épais, à petites bandes réfléchissantes. Ensuite, nous avons eu les grandes bandes réfléchissantes, puis les tenues textiles au début des années 2000. Plus récemment, à partir de 2017, les tenues de feu oranges, puis les rouges, que nous venons justement de percevoir au CS Auteuil.

Votre intervention marquante ?

1CL : J’ai fait un feu de crèche en mars 2020 en tant que premier servant à la pompe ! Sinon, en immersion à Grenelle, on a fait un accouchement. C’était d’ailleurs ma petite fierté quand je suis retourné à Villeneuve-Saint-Georges pour achever ma formation initiale !

ADJ : Mon intervention marquante, je l’ai eue au bout de 20 ans… C’est Erlanger. J’étais le premier chef de garde sur les lieux. Je n’avais jamais vu un incendie d’une telle ampleur. Ce feu a véritablement mis une image sur ce que j’apprends depuis « tout petit » à la Brigade. J’ai vu que la détermination permet de tout faire, tant du côté du commandement que de ceux en première ligne face au sinistre. Erlanger, c’était du sérieux. Personne n’a rien lâché. Quelque part, je me suis préparé 20 ans pour cette intervention. C’est bien la preuve que le modèle Brigade fonctionne.

Cependant, d’autres interventions, bien moins dimensionnantes, m’ont tout autant marqué. Notamment en secours à victime. Côtoyer une certaine part de la détresse humaine, qu’elle soit physique, psychologique ou sociale, change notre perception du monde.

Quel regard portez-vous l’un sur l’autre ?

ADJ : Je suis bienveillant avec lui, parce que je connais son papa (rires). Plus sérieusement, je suis bienveillant avec tous. Nos jeunes sont l’avenir de l’Institution.

1CL : L’adjudant, comme on dit, c’est… « le vieux » (rires). C’est un surnom affectif, en référence à son ancienneté et son expérience. C’est le chef de centre. Il est à notre écoute au CS et « stable au feu » sur intervention. C’est une chance d’être en centre de secours pour la proximité que l’on peut avoir avec les sous-officiers. C’est vraiment enrichissant, tant humainement que professionnellement.

Comment vous voyez-vous dans 20 ans ?

ADJ : J’aurais 63 ans donc… à la retraite ! Au soleil de Normandie.

1CL : Peut-être que j’aurai ma retraite, à 19 ans et demi de service ! Mais d’abord, j’aimerais terminer mon premier contrat, et le terminer à la remise. Cette année, je vais passer le permis poids lourds et le stage conducteur engin-pompe (CEP)… J’ai hâte. Plus tard, j’irai à l’avancement. Je ne sais pas si je serai chef de centre un jour, mais je voudrais au moins être chef d’agrès engin-pompe. C’est mon objectif.

Pour vous, que représente la BSPP ?

1CL : La Brigade, pour moi, c’est le haut du podium des sapeurs-pompiers.

ADJ : La Brigade représente tout simplement 20 ans de ma vie.

NOS JEUNES SONT L’AVENIR DE L’INSTITUTION.

ADJ Jérôme J.

Comment ressentez-vous le fait d’avoir « 20 ans » à la Brigade ?

1CL : C’est une forme d’aboutissement… Je crois aussi que la Brigade m’a apporté une certaine maturité, par rapport aux amis de mon âge. Je me rends compte que nous voyons parfois la vie différemment. Peut-être à cause des interventions.

ADJ : Le temps passe tellement vite… On ne fait pas attention. Hier encore, j’étais militaire du rang à Garches et aujourd’hui, je suis chef de centre à Auteuil. À l’époque, on s’engageait pour quinze ans et je ne pensais pas du tout en arriver là. C’est une forme d’aboutissement.

Parfois, je me sens vieux dans le sens où il y a un fossé générationnel avec nos plus jeunes, comme Théo, mais opérationnellement, je ne me sens pas du tout vieux. Au contraire, je me sens parfaitement bien dans mes bottes.

Quels sont vos points communs ?

1CL : Probablement la passion. Si l’adjudant est là où il est aujourd’hui, je pense que c’est parce qu’il est passionné. On a la même passion et la Brigade nous plait. Et on porte aussi la même tenue (rires).

ADJ : Il aime le métier, comme moi. Je suis un amoureux de ce métier. Je ne pourrais rien faire d’autre. Je crois aussi que d’une certaine manière, sa vision de la Brigade peut être comparable à la mienne, sans doute en raison de l’influence de son père, ancien sapeur-pompier de Paris.

Qu’est-ce qu’un sapeur-pompier ?

ADJ : Selon moi, un sapeur-pompier de Paris est quelqu’un qui a le sens du sacrifice. Il se dévoue pour la communauté et est capable de faire passer sa vie après celle des autres. Un sapeur-pompier de Paris, c’est aussi un militaire, dans sa discipline et sa rigueur. Dès lors que le chef décide, on avance. C’est la force du collectif.

1CL : Je crois que le pompier de Paris est un couteau-suisse du risque ! C’est aussi celui qui a choisi de servir la population, parfois au péril de sa vie. Mais pas toujours. Un relevage n’est pas nécessairement urgent ou dangereux, mais il faut le faire. L’altruisme, pour moi, est la plus importante des valeurs du sapeur-pompier de Paris.

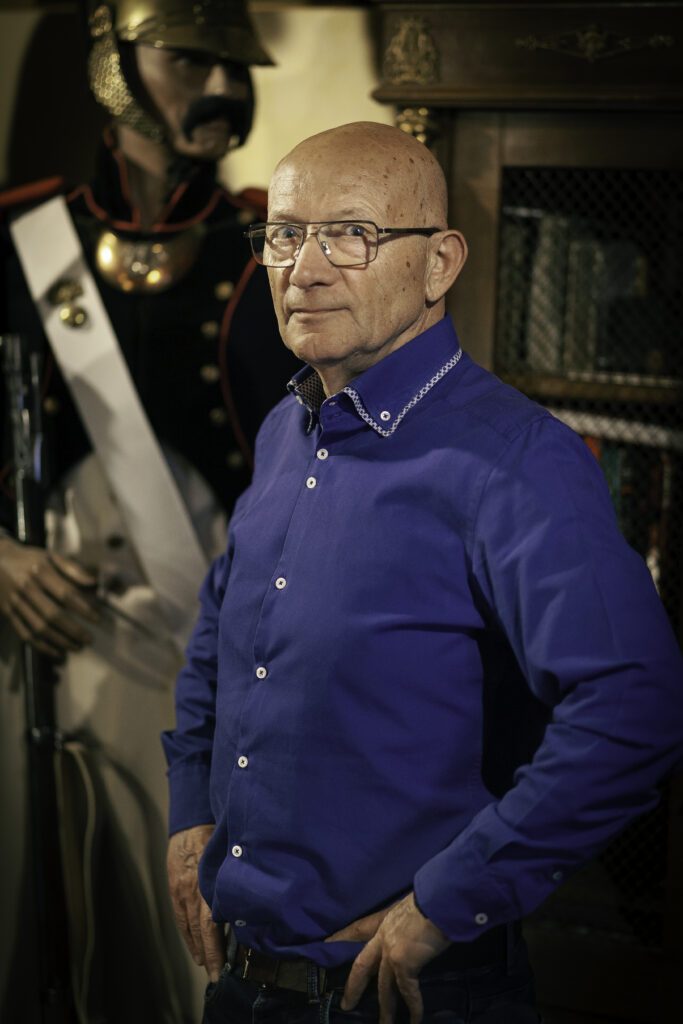

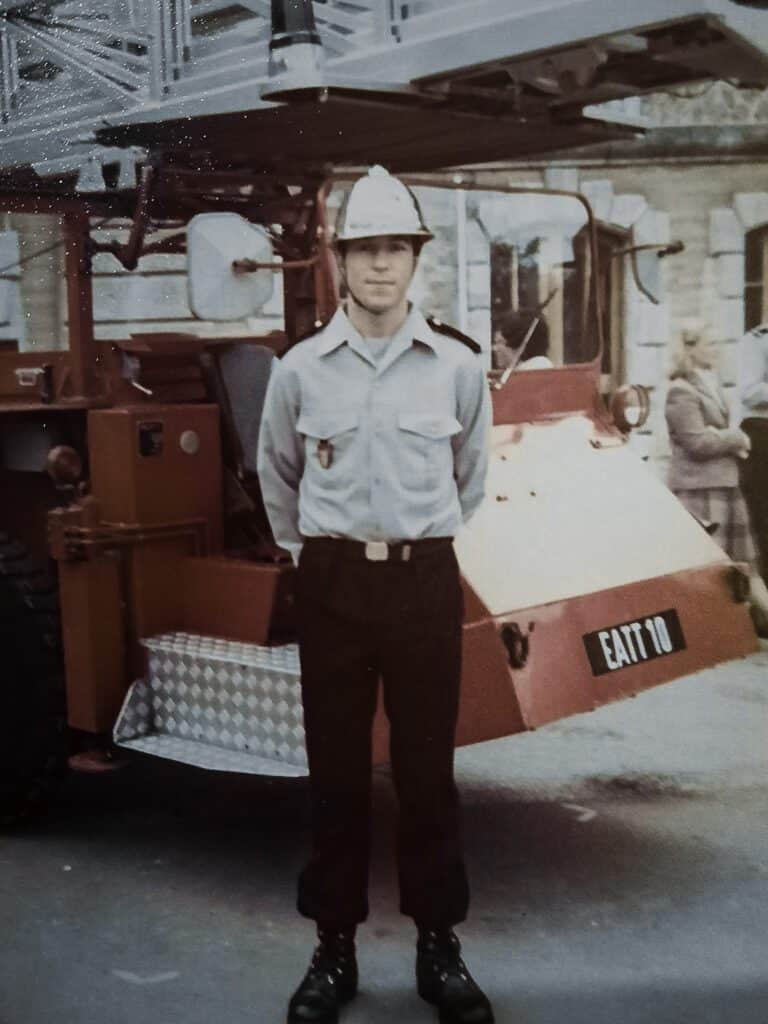

MAJOR CLAUDE THUON

20 ANS À LA CRÉATION DE LA BSPP !

Le major Claude Thuon est né le 1er avril 1949, au lendemain de la seconde guerre mondiale. Incorporé en 1967, il avait presque 20 ans lorsque le Régiment est devenu, cette même année, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. ALLO DIX-HUIT est allé à la rencontre de cet homme passionnant et passionné, la BSPP chevillée au corps.

À Chessy-les-Prés, dans l’Aube, l’accueil du major Claude Thuon est chaleureux et bienveillant, presque familial. Son esprit est aussi vif que son énergie est débordante. Visiblement, l’homme est hyper-actif… Difficile de croire qu’il a pris sa retraite il y a plus de quinze ans, après 37 années de service au sein de l’Institution.

MATRICULE 11 689

« J’ai été incorporé en septembre 1967, à l’âge de 18 ans, annonce Claude Thuon. J’ai commencé sapeur et j’ai fini adjudant-chef en 2004, puis major dans la réserve opérationnelle en 2007. Mon matricule ? C’est 11 689… Et la liste n’a cessé de s’allonger jusqu’à aujourd’hui. » Début 1968, après sa formation initiale au fort de Villeneuve-Saint-Georges (94) et au centre de secours Chaligny (Paris XIIe), le sapeur Thuon est affecté au CS Poissy (Paris Ve) pour effectuer le peloton d’élèves caporaux. « Les événements de mai 68 ont eu lieu pendant mes quatre mois de peloton, se rappelle le major. Nous étudions la théorie toute la journée au couvent des Bernardins et le soir, on partait sur intervention dans les rues de la capitale ! »

LES GRANDS ANCIENS

Claude Thuon a conservé d’innombrables souvenirs des premières années de la Brigade. « Il m’arrive souvent de dire que nous avons appris tout ce que les grands Anciens ont appris. Du fusil à verrou MAS 36 au FAMAS, du premier secours Hotchkiss au FACA1, de l’avertisseur public au téléphone portable… De la méthode Scheffer Nielsen au DSA, il a fallu apprendre et oublier souvent. Au départ, on sentait d’ailleurs que ce qu’on apprenait était “un peu vieux jeu” et que les règlements d’après-guerre n’avaient pas beaucoup évolué. C’était un apprentissage à la dure qui ne laissait rien passer… Plus tard, vers le milieu des années 70, tout a changé. L’aluminium va remplacer le bronze, de nouveaux règlements de manœuvres apparaissent, les relations humaines et la pédagogie deviennent plus explicatives… Je me souviens du chef d’état-major de l’armée de Terre de l’époque qui aimait à dire “Dans l’Armée française, il n’y a pas de petit rôle, tout le monde est sur le devant de la scène”. »

Du côté des équipements de protection individuels, Claude Thuon a également connu des évolutions majeures. « Outre l’arrivée du casque F1 en 1985, qui a permis aux jeunes générations d’être plus performantes, analyse le major, je garde en mémoire mes premières interventions pour feu où je portais chemise et cravate sous mon veston de peau avec pour protection respiratoire l’ARI Mandet modèle 1954… C’était une autre époque ! »

“la moitié des contingents ne savaient pas nager…”

LA VIE EN ROUGE

Après un début de carrière au CS Poissy, le jeune militaire est affecté au centre d’instruction des recrues (CIR), notamment pour ses qualités physiques et sportives. « Je suis titulaire des diplômes IEPS2 et MNSE3, poursuit-il. Au fort, ils avaient des problèmes avec la natation puisque près de la moitié des contingents ne savaient pas nager… Il fallait du renfort ! »

Caporal-chef en 1972, sergent en 1973, sergent-chef en 1977, adjudant en 1981 et adjudant-chef en 1985, Claude Thuon se voit confier de 1987 à 1991 les clefs du centre de secours de Neuilly-Sur-Marne (93), dans le premier groupement. « Ces années en tant que chef de centre ont été parmi les plus riches de ma carrière, souligne le major. L’opérationnel, la formation des plus jeunes, qui ne permet aucune hésitation, et le sport sont l’essence même de notre métier… La fonction de chef de centre est d’ailleurs l’aboutissement de nombreuses années d’efforts ! »

Après quelques années au bureau formation instruction (BFI), Claude Thuon termine sa carrière en 2004, en tant que responsable de la piscine de Masséna. Depuis, le sous-officier est particulièrement investi dans les missions de la réserve, d’abord opérationnelle puis citoyenne, notamment dans le cadre des dispositifs jeunesse. « Mes respects, major. »

1 FACA : fourgon d’appui et camion d’accompagnement

2 IEPS : instructeur d’entraînement physique spécialisé

3 MNSE : maître nageur sauveteur d’État

LA COLLECTION D’UNE VIE

Le major Thuon possède une impressionnante collection de plus de 1 000 pièces consacrées aux sapeurs-pompiers de Paris. Passionné d’uniformologie et tout particulièrement par les uniformes de pompiers de Paris, le sous-officier s’est constitué un véritable musée dédié à l’Institution, chez lui. « Tout a commencé en 1981, avec l’acquisition d’un avertisseur public, révèle le major. Depuis, j’ai rassemblé près de 50 casques de 1830 au F1 de 1985, de nombreux équipements individuels, tenues, coiffures, ceinturons, cartouchières, décorations, avec l’armement d’époque de 1800 à 1980, ce qui me permet d’habiller différents mannequins en tenue de prises d’armes. J’ai également du matériel lourd, des pompes à bras, des motopompes, des échelles à crochets et des ARI de 1924 à 1985. Ma dernière acquisition ? Un ARI Mandet 1939 du Régiment ! Mais ma plus belle pièce, bien que n’ayant pas de lien direct avec le Régiment, est un véhicule COMMAND CAR Américain de 1942, peint en rouge version pompier d’après-guerre. Sans oublier une documentation importante enrichie de nombreuses photos… Pour moi, être collectionneur ne signifie pas « entasser » du matériel ancien, mais comprendre l’évolution des équipements au fil du temps et transmettre, aux jeunes générations, l’histoire des soldats du feu. »

ADJUDANT-CHEF YANNICK L. F.

20 ANS DE MÉCANIQUE BIEN HUILÉE

Il est des sapeurs-pompiers de Paris dont le parcours singulier mérite d’être souligné. L’adjudant-chef Yannick L. F. est de ceux-là. Nous sommes allés à la rencontre de ce sous-officier humble et discret, surpris que votre magazine ALLO DIX-HUIT souhaite retracer sa carrière.

« Après un certificat d’aptitude professionnelle et un brevet d’études professionnelles de tourneur-fraiseur, indique l’adjudant-chef Yannick L.F., j’ai obtenu un baccalauréat technologique en construction mécanique, puis un brevet de technicien supérieur en productique. Ensuite, j’ai été appelé à servir sous les drapeaux… »

Au début de l’automne 1995, le jeune diplômé rejoint alors la Marine nationale : « à ce moment, je ne savais pas du tout où j’allais être affecté… Et j’ai eu la chance de rejoindre la base d’aéronautique navale de Lann-Bihoué, à Ploemeur, dans le Morbihan (56). Je suis devenu marin-pompier ! Là-bas, j’ai appris à connaître et apprécier ce métier. » Les mois passent, les interventions se succèdent et le matelot L.F. devient rapidement quartier-maître de première classe (NDLR : équivalent de caporal-chef dans la Marine). « Le métier de pompier me plaisait beaucoup, et lorsqu’un ami est devenu sapeur-pompier de Paris, j’ai demandé à signer un contrat de volontariat service long (VSL) et à rejoindre la BSPP ». Après un an et neuf mois dans la Marine, Yannick L.F. rejoint les rangs de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le 1er juillet 1997. « J’étais ce qu’on appelle “un ultérieur”, se souvient l’adjudant-chef. Et réincorporé sapeur de première classe mais cela ne m’a pas posé de problème, bien au contraire. Ma formation initiale au fort de Villeneuve-Saint-Georges (94) s’est particulièrement bien déroulée. » À l’issue de ses classes, Yannick L.F. est affecté à la cellule production (devenu BMCO) du camp de Voluceau « très probablement en raison de mes diplômes, souligne-t-il. Au départ, j’ai été un peu déçu de ne pas intégrer une compagnie d’incendie mais avec le recul, je n’ai absolument aucun regret. » Immédiatement, le sapeur de première classe L.F. se voit confier une mission des plus intéressantes.

L’HOMME DU RECOMAT

« Une de mes premières missions, si ce n’est pas la première, a été de créer un outil de vérification du matériel permettant d’avoir une vision d’ensemble, confie l’adjudant-chef. J’ai donc travaillé sur la création et la mise en place du registre de contrôle du matériel (RECOMAT), encore utilisé aujourd’hui, plus de 20 ans après ! » Pendant plus de deux ans, le première classe L.F. répertorie et réalise des fiches de contrôle pour l’ensemble du matériel présent dans les engins de la Brigade. « Il existe une fiche RECOMAT pour tout ce qu’il y a dans les engins, assure l’adjudant-chef. Des lances aux divisions en passant par les sacs prompt-secours, chaque matériel est répertorié et décrit en termes de vérifications et d’entretien quotidien, mensuel ou annuel. Nous avions fait énormément de recherches car, parfois, il n’existait aucune notice ou document de référence. » De nos jours, l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage encadre la tenue du registre de contrôle du matériel de la Brigade. « Je suis fier d’avoir contribué à la mise en place de cet outil » souffle le sous-officier. Après cette mission de longue durée et fort d’une excellente connaissance du matériel en dotation à la BSPP, le sapeur de première classe L.F. décide alors de gravir les échelons.

UN GARS DE LA MARINE

Nous sommes au début des années 2000 lorsque « je commence mon avancement, précise l’adjudant-chef. Je me rappelle de la difficulté d’obtenir mes examens et stages en étant affecté dans les services. À l’époque, il n’y avait pas de pelotons réservés aux spécialistes ou assimilés. J’ai fait le peloton d’élèves caporaux et caporaux-chef “comme tout le monde” ! Mais ma plus grande difficulté, à vrai dire, c’était plutôt la natation… Pour “un gars de la Marine”, c’est assez amusant ». Plus tard, le désormais caporal-chef L.F. obtient son certificat technique de premier degré (CT1) dans le domaine incendie. « Je suis véritablement devenu spécialiste en devenant sous-officier. Aux écoles militaires de Bourges (EMB), j’ai obtenu un deuxième CT1 de maintenance et mobilité terrestre (MMT). Je garde d’ailleurs un très bon souvenir de cette formation, qui m’a apporté énormément de connaissances en mécanique automobile. » De retour à la Brigade, le sergent L.F. est alors affecté dans le premier groupement, plus précisément aux ateliers de Bondy.

“À LA DÉPANNEUSE, ON FAIT PARFOIS DE LA MÉCANIQUE DE GUERRE”

JE DEMANDE UN CD

Au milieu des années 2000, les ateliers de groupement, et notamment celui de Bondy, arment des engins de secours pour le moins singuliers : les camions de désincarcération. « Nous étions en service incendie, remarque l’adjudant-chef L.F.. C’était un moment fort de ma carrière. D’abord parce que j’ai été adjoint au chef d’atelier puis chef d’atelier, mais aussi parce que j’ai décalé en tant que chef d’agrès au camion de désincarcération (CD) et au bras élévateur articulé (BEA). J’ai fait des bons feux, de bonnes désincarcérations… Ce qui est bien au CD, c’est que nous sommes attendus par les primo-intervenants. C’est gratifiant ! » Au bout de neuf années, passées à concilier la spécialité de mécanicien et celle de secouriste, sonne l’heure du retour aux sources pour le sous-officier.

PLUS DE 200 ENGINS

« En 2017, poursuit l’adjudant-chef, j’ai retrouvé le camp de Voluceau. En tant que chef de l’atelier échelles de la compagnie de maintenance (CMAI), je m’assure, avec mon équipe, de la vérification et de l’entretien de l’ensemble des échelles du parc, soit près de 70 engins. » En plus des moyens aériens, les onze hommes de l’atelier, tous spécialistes, assurent également la maintenance de tous les autres matériels hydrauliques. « Comme ce matin, où la table de relevage d’une ambulance de réanimation est tombée en panne. Une panne hydraulique, donc c’est pour nous. Au total, nous contribuons à l’entretien de plus de 200 engins. Sans compter l’aspect opérationnel, avec l’armement de la dépanneuse (DEP). »

L’adjudant-chef Yannick L.F. est aujourd’hui âgé de 48 ans, dont la moitié au service de la France. « Je suis né à Saint-Brieuc, dans les Côtes‑d’Armor, et j’y vis toujours avec ma famille. Je suis un véritable pompier TGV ! La Brigade est une institution formidable, conclut l’adjudant-chef. Elle permet de s’épanouir dans de nombreux domaines. » Nous lui souhaitons d’ailleurs succès et épanouissement pour la suite de sa carrière.

CHEF DE BATAILLON STÉPHANE M.

DEUX FOIS 20 ANS DE SERVICE !

Après 40 années de service à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant Stéphane M. prend la route de la retraite en direction de son département natal : la Charente. Peu avant son départ, nous lui avons demandé de jeter un petit coup d’œil dans le rétroviseur.

Dès son plus jeune âge, le jeune charentais sait ce qu’il veut faire de sa vie. Un livre sur les pompiers de Paris, et plus particulièrement sur le centre de secours Champerret, renforce son souhait d’être sapeur-pompier. Une vraie vocation est née.

LA DÉCOUVERTE

À l’automne 1981, Villeneuve-Saint-Georges est le passage obligé de toutes les recrues. « Une formation dure, se souvient le commandant. Le changement est radical entre la vie étudiante et le milieu militaire. Il a fallu prendre immédiatement le rythme, sous peine d’être changé de corps pour terminer son service militaire ». En fouillant dans ses souvenirs, le commandant se remémore le nom de sa section : « j’étais section Celerier, je crois. Les instructeurs connaissaient bien le métier et étaient bons en sport. Ils étaient impeccables. Ils reflétaient bien l’Institution, à une époque où les réseaux sociaux n’existaient pas ».

Après sa formation initiale, son affectation à la 4e compagnie d’incendie est une vraie satisfaction. « Au centre de secours Malar, le chef de centre était exigeant dans tous les domaines, notamment en sport. La vie de sapeur était rythmée par les piquets de téléphoniste et de garde cuisine, cadencée par les dix-huit gardes et les deux réserves par mois. Mais en ce qui me concerne, un évènement imprévu est venu bousculer cette nouvelle vie en centre de secours. » Saxophoniste avant l’incorporation, le sapeur M. intègre la musique de la Brigade. Pendant quatre ans, il partage son emploi du temps entre les répétitions, les interventions, la vie en compagnie d’incendie et les représentations. Particulièrement motivé par le métier, Stéphane M. obtient rapidement le grade de caporal. « La réussite au peloton des élèves caporaux a été l’élément déclencheur de ma carrière. Je dis souvent que si vous faites les caporaux, vous avez fait le plus dur. »

SUR LES CHAMPS-ELYSÉES

Quelques années plus tard, Stéphane M. est nommé sergent. « En 1987, j’ai participé à mon premier défilé sur les Champs-Élysées en tant que jeune sous-officier, souligne le commandant. Ensuite, je suis devenu sous-officier administratif au centre de secours de Port-Royal, puis sous-chef de centre à Nanterre, et enfin chef de centre de 1997 à 2001 dans ce même centre de secours. » Le commandant reconnaît d’ailleurs que sa prise de fonction au CS Nanterre « est un concours de circonstance, je n’avais jamais envisagé d’être chef de centre à Nanterre. En fait, la place de sous-chef de centre se libérait. Et j’ai fini par en devenir le chef de centre. Ma famille a dû s’adapter à cette nouvelle vie, comme à chaque nouvelle mutation ».

“Certaines interventions m’ont réveillé la nuit, mais… ça va mieux…”

Au centre de secours Nanterre, Stéphane M. est heureux : « le chef de garde c’est le sapeur-pompier par excellence. Au CS, nous avions un départ normal (DN) associé à une grosse activité opérationnelle. C’est un secteur de plus de 100 000 habitants où les secours peuvent être confrontés à tout type de situation ! J’ai véritablement pris la mesure du métier de sapeur-pompier au centre de secours de Nanterre ». En 2000, le chef de garde est d’ailleurs confronté à une situation hors-norme : un feu de camion-citerne de 30 000 litres de supercarburant, à proximité d’un dépôt de papier… Une intervention inoubliable qui nécessitera un important volume d’engins.

Gravé dans sa mémoire également, le jour « où j’ai failli perdre un chef d’équipe. Il a été grièvement brûlé après un effondrement et n’a jamais pu reprendre le service incendie. C’est un des moments les plus douloureux de ma carrière ». Le commandant sait parfaitement que la vie du pompier de Paris n’est pas un long fleuve tranquille. « Certaines interventions m’ont réveillé la nuit, mais… ça va mieux, assure-t-il. On fait souvent un focus sur les interventions médiatiques, mais il ne faut pas oublier que n’importe quelle intervention du quotidien peut marquer la vie d’une personne pour toujours. Nous devons absolument en avoir conscience et faire preuve d’empathie. Nous effectuons au VSAV des interventions majeures tous les jours. »

Après un passage riche en émotions à Nanterre, Stéphane M. prend la direction de Boulogne pour devenir l’adjudant d’unité de la 16e compagnie d’incendie et de secours. « C’est une grande compagnie où il est agréable de travailler, poursuit l’officier. J’ai réussi le concours de major, et ce grade m’a ouvert des portes incroyables. » En effet, le major M. est choisi pour devenir officier rang. De nouvelles perspectives s’offrent à lui.

120 TONNES DE FUEL SUR LES RAILS

« Je suis de nouveau affecté à Port-Royal, d’abord comme lieutenant puis en tant qu’adjoint du commandant de compagnie, reprend le commandant M.. Pendant trois ans, j’ai vécu une séquence opérationnelle avec de nombreuses prises de COS et beaucoup d’opérations importantes, plusieurs feux de cage d’escaliers, de nombreux sauvetages ou encore ce wagon de 120 tonnes de fuel qui a déraillé du côté de la gare Montparnasse… » Le commandant admet que cet intense épisode opérationnel était inattendu, tout comme sa prise de commandement de la 5e compagnie d’incendie et de secours. « À vrai dire, je pensais commander une compagnie de logistique… Mais pas la compagnie de sapeurs-pompiers du livre de mon enfance, s’amuse le commandant ! Ces trois années de commandement sont l’aboutissement de trois décennies en compagnie d’incendie, marquées par de nombreuse interventions, des centaines d’anecdotes et de rencontres exceptionnelles. »

Sportif accompli, marathonien, le commandant d’unité monte, à presque 50 ans, sa planche en tenue de feu. Humble et sans aucune fausse modestie, le chef de bataillon M. estime qu’il doit ses bons résultats à ceux qui l’ont accompagné tout au long de sa formidable carrière. Une carrière qui l’a ensuite mené au bureau ingénierie de la formation (BIF) pendant trois ans, puis au bureau des opérations et de la préparation opérationnelle (BOPO) depuis 2015, en tant que chef de la section organisation opérationnelle (ORGOPS).

En 1981, le sapeur M. découvrait le fort de Villeneuve-Saint-Georges avec un certain étonnement. En 2021, au même endroit, le chef de bataillon M. a reçu la Légion d’honneur des mains du général commandant la Brigade, avec beaucoup d’émotion et de fierté. Le commandant a pris sa retraite le 13 avril, à 59 ans, bien décidé à reprendre le saxophone. La boucle est bouclée.

ET DANS 20 ANS ?

UNE GARDE EN 2041

Imaginer le futur technologique peut paraître simple. Entre fantasme et réalité vite dépassée, il est extrêmement complexe d’esquisser les outils de demain. Pourtant, des tendances lourdes émergent et, en y ajoutant un peu d’intuition, nous pouvons dessiner un aperçu des technologies du pompier du futur : maîtrise de la composante aérienne, numérisation de l’espace d’intervention, protection du sapeur renforcée. Le commandant Thomas Sousselier, aujourd’hui au service de l’Agence de l’innovation de défense (AID) a écrit ce texte lorsqu’il était ingénieur au Bureau études prospectives (BEP) de la BSPP.

« L’assistant personnel du caporal-chef Anna diffuse une musique douce, conçue sur-mesure pour favoriser son réveil, puis l’abreuve des informations de la nuit, agrémentées de quelques publicités ciblées.

Après un petit-déjeuner express, Anna se penche sur le service du jour. Par sa spécialité SUAP, elle sait qu’elle équipera un VSAV — chef d’agrès au VSAV 1 aujourd’hui — mais elle souhaite connaître le thème du renforcement des acquis du jour. En se basant sur de nombreux critères, tels que ses dernières interventions, ou ses dernières évaluations, le système d’aide au maintien des acquis a choisi : ce sera l’insuffisance coronarienne. Un choix cohérent, qu’elle n’a pas pratiqué depuis longtemps.

La Marseillaise, l’appel des morts au feu, la planche. Certaines choses ne changent pas. Ces points de repères, rassurants, immuables, bâtissent le socle de la Brigade, fondent la cohésion et consolident l’esprit de corps.

Anna monte dans le VSAV 568, avec le caporal Pascal, son équipier du jour. Ils vont donc partir pour 24 heures de garde ensemble. Les anciens racontent qu’à une autre époque, les VSAV étaient équipés à trois. Bien qu’aucun ordre de départ ne soit arrivé, le VSAV 1 quitte la caserne, remonte le Boulevard de Port-Royal, direction Denfert-Rochereau. Les pluies verglaçantes de la nuit vont rendre les chaussées et quais des transports très glissants. En prépositionnant les vecteurs à proximité immédiate du lieu le plus probable d’intervention, le Gestionnaire Optimisé des Opérations a permis de réduire considérablement les délais de présentation : moins de trois minutes en moyenne. D’après ce qu’elle a compris dans la dernière newsletter du BEP, la Brigade aurait eu accès au calculateur quantique gouvernemental pour concevoir la dernière version de la couverture opérationnelle. Cette couverture opérationnelle est plus pertinente et précise, en explorant au mieux l’éventail des risques possibles sur le secteur BSPP. Même sans en comprendre les détails techniques, elle a retenu qu’une nouvelle fois, la Brigade avait su se montrer à la pointe et exploiter au mieux les dernières technologies.

PREMIÈRE INTERVENTION DE LA JOURNÉE

Un ordre de départ tombe sur l’ordinateur de bord du VSAV. Comme d’habitude, l’attente n’aura pas été longue. Ce sera un classique pour commencer la garde ; un relevage à domicile. L’alerte a été donnée par l’assistant domestique numérique du requérant. Les capteurs de mobilité de la personne âgée ont détecté une chute, confirmée oralement par la victime, néanmoins l’ensemble des capteurs biomédicaux – rythme cardiaque, température corporelle, fréquence respiratoire… – sont normaux. Les habitats automatisés sont devenus une vraie aide pour les séniors, mais n’auront pas contribué à rajeunir la capitale. La population de personnes âgées n’a cessé de croître ces dernières années sur le secteur.

Pendant que Pascal ignore les indications de l’ordinateur de bord (rien ne remplacera la connaissance secteur), Anna prend connaissance des données de la victime, dont le dossier a été automatiquement transmis par son assistant numérique. Les antécédents médicaux pertinents permettent de mieux appréhender la situation. Un détail attire l’attention d’Anna. Le poids de la victime atteint 112 kg, valeur renseignée la semaine précédente sur une balance connectée. Arrivés sur les lieux en moins de deux minutes, Anna demande à Pascal de s’équiper de son exosquelette. Le relevage n’en sera que plus facile.

Les bilans sont rapidement établis : aucune prise de note n’est nécessaire, l’assistant personnel d’Anna s’occupe de retranscrire les réponses de la victime sur une fiche bilan numérique et propose des questions adaptées au contexte. En fonction de son appréciation de la situation, Anna choisit ou non de les poser. Rapidement, elle est appelée sur son interface de communication : le médecin de la coordination médicale souhaite un examen approfondi. Effectivement, l’IA médicale soupçonne un début d’infarctus du myocarde. Un transfert vers l’hôpital Cochin est finalement décidé.

depuis le passage à l’oxygène solide, les ARI ont été drastiquement allégés

FEU D’IGH !

Au milieu du déjeuner, le ronfleur siffle la sonnerie caractéristique d’un départ normal. L’ordre de départ, arrivé directement sur l’interface de communication du chef de garde, partage quelques détails sur l’intervention : il s’agit d’un feu d’appartement au 14e étage d’un IGH.

Moins de cinq minutes plus tard, le DN se présente sur les lieux. L’intervention étant située dans l’hypercentre de Paris, le convoi a roulé sans action humaine. Depuis que la Ville de Paris a interdit l’accès aux arrondissements centraux aux véhicules non automatisés, les temps d’interventions ont fondu : toute la circulation laisse automatiquement la place aux véhicules de secours, qui, de manière totalement automatisée, peuvent se déplacer très vite.

Le chef de garde incendie est déjà sur zone et commence son tour du feu. Ses lentilles augmentées lui permettent d’appréhender les circulations verticales et horizontales du bâtiment, lui donnant plus de marge pour opérer sa manœuvre. Son drone de reconnaissance a déjà quitté le toit de sa VL, en toute autonomie. Rapidement, le drone fait le tour du bâtiment, et restitue un rendu 3D avec une première localisation de victimes potentielles, que le COS peut voir apparaitre au travers de ses lentilles. Rejoint par cinq autres drones autonomes, l’essaim ainsi formé va assurer une bulle de communication sur toute la zone, tout en alimentant la cartographie de la situation tactique en temps réel et diffuser l’information vers le COS et l’EMO.

En descendant du fourgon pompe tonne, Eugène, jeune recrue, aperçoit le moyen aérien arriver. Pendant qu’il s’équipe de son ARI à faible encombrement — depuis le passage à l’oxygène solide, les ARI ont été drastiquement allégés — Eugène observe un sapeur prendre place sur la plateforme de sauvetage et d’intervention. Il décolle en trombe en poussant au maximum les réacteurs de sa machine volante, pour porter secours à trois personnes signalées aux fenêtres par l’essaim de drones de reconnaissance. Dès les sauvetages effectués, la plateforme repart à l’assaut du feu, en amenant au plus près du sinistre des moyens d’extinction, en l’occurrence, une lance à brumisation.

IL ACTIVE SA VISION AUGMENTÉE

Arrivé au point d’accès, Eugène s’engage avec son binôme pour l’extinction. À leur passage, le chef du point d’accès récupère instantanément l’ensemble des données pertinentes sur son interface : identification de personnel, évaluation de l’autonomie restant en fonction de l’historique de leurs interventions… Après validation, ils s’engagent dans l’IGH. En se rapprochant de l’étage en feu, leur tenue de feu se met à vibrer légèrement. Depuis les dernières évolutions apportées aux EPI, en particulier le refroidissement interne des tenues, un système de retour haptique, sous forme de vibration plus ou moins fortes, renvoie une information quant à la chaleur ambiante, indispensable pour assurer la sécurité du sapeur-pompier de Paris.

En débouchant dans le couloir, l’épaisse fumée leur bloque toute visibilité. Eugène active sa vision augmentée, via son assistant personnel. Instantanément, en plus des informations habituelles d’autonomie, d’orientation et de statut, les informations tactiques sont renseignées. Il perçoit alors la position de son binôme et des sapeurs-pompiers de Paris de l’étage. Entre les murs, devenus visibles dans son casque à la suite du passage des robots de reconnaissance qui ont cartographié les lieux, Eugène identifie rapidement son objectif : la porte d’entrée de l’appartement en proie aux flammes.

Soudain, une alerte retentit dans ses oreilles, sa tenue de feu vibre, se gonfle d’un coup et la lance à incendie s’ouvre en mode protection : les robots de reconnaissance au bout du couloir ont détecté la survenue d’un phénomène thermique. Eugène crie à son binôme de se baisser et se recroqueville sur lui-même. Il n’a pas peur ; il sait que ses EPI résisteront et que l’alerte est donnée jusqu’au COS. Tout de suite, le binôme de sécurité va s’engager et, grâce à la géolocalisation, leur porter secours rapidement. »

Finalement, au-delà de divertir le lecteur, cette modeste réflexion ne cherche pas à anticiper un futur qui, le passé nous l’a montré, est par définition insaisissable. Il s’agit d’ouvrir chacun d’entre nous, acteurs du milieu pompier, à se poser la question suivante : comment imagine-t-on le futur du métier de pompier, aussi bien dans ses risques que dans ses solutions ?

À LIRE AUSSI…

LA FABRIQUE DIGITALE DE LA BSPP

0 réaction