#BrigadeInside – En préparant cet article, nous nous sommes arrêtés sur l’unité de déminage avec laquelle, il nous arrive de travailler. Après un tour de la rédaction, nos idées restaient floues sur la question. C’est pourquoi nous avons pris la route vers les alentours de Versailles pour en savoir plus. Nous avons été reçus par le capitaine de police Quentin Gross, qui commande l’unité, et Thomas, un pompier de Paris en reconversion. Un reportage percutant.

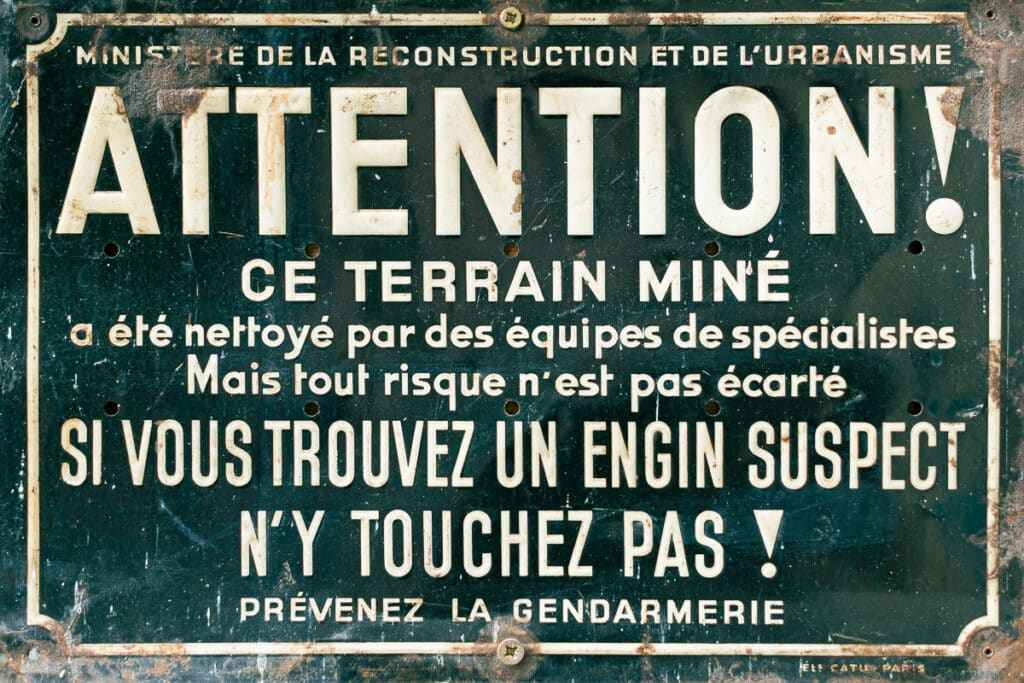

Garant d’un territoire d’action qui couvre presque un sixième de l’hexagone (toute la région parisienne, sauf Paris défendu par le LCPP1, ils peuvent aller de Honfleur (76) jusqu’à Bourges dans le Cher (18), par exemple), le centre de déminage principal de la sécurité civile est constitué de seize démineurs. Leurs missions sont extrêmement variées. Même si l’on pense tout de suite aux objets suspects, le plus gros travail réside dans la mise hors d’usage de munitions de guerre retrouvées au hasard, d’un chantier, d’un labourage ou dans la maison d’un particulier. Ces opérations sont quotidiennes et plusieurs obus, bombes ou autres grenades passent entre leurs mains pour être désactivés.

Le capitaine nous explique que la qualité première d’un démineur est le pouvoir d’adaptation. En effet, il semble qu’il n’y ait pas de routine chez les démineurs à en croire l’emploi du temps du chef de centre qui devait récupérer une munition ancienne à Conflans-Sainte-Honorine (78) l’après-midi de notre visite et aller faire exploser un autre engin le lendemain quelque part dans la campagne.

Sécurisation du périmètre. Une des missions parmi les moins connues des démineurs consiste à sécuriser un lieu qui doit recevoir le président de la République ou d’autres dignitaires français ou étrangers. Ils doivent faire preuve d’imagination pour vérifier toutes les cachettes possibles sur un parcours ou un site sensible. Ce fut le cas à plusieurs reprises pendant les jeux olympiques et paralympiques, par exemple.

De même, si les démineurs ne se déplacent pas pour chaque bagage oublié dans un RER, ils doivent parfois utiliser des méthodes ingénieuses pour appréhender une valise suspecte. Tels les médecins, avant toute invention sur le bagage, ils lui font passer une radiographie pour voir s’il contient quelques éléments suspects, comme un fil électrique, une pile ou autre chose qui pourrait servir de détonateur. L’imagination des terroristes et les tutos du net étant toujours plus variés ! Si c’est le cas, un mini (mais très puissant) canon à eau propulsera un projectile sur la valise pour la désamorcer. Autant de techniques hétéroclites qui demandent une formation adéquate.

Formation. Après un passage de quelques semaines par l’école de la Police nationale, dont dépendent les démineurs de la DGSCGC, les collaborateurs de niveau 1 arrivent dans leur unité, alors qu’ils n’ont pas encore terminé leur apprentissage. Ils doivent alors continuer d’apprendre tout en étant opérationnels comme adjoints-démineurs. Il faut dire que la reconnaissance de tous les engins explosifs et de leur mécanisme de mise à feu depuis plus d’un siècle, n’est pas une sinécure. Le capitaine Gross nous emmène dans le musée pour le démontrer. Dans un boyau du fort, long d’une bonne centaine de mètres qui s’enfonce dans la colline, sont exposés d’innombrables objets explosifs, du mortier à la bombe aérienne, de la roquette aux obus. Toutes les formes, tous les dispositifs sont le résultat de l’imagination, là aussi très fertile, des ingénieurs militaires. Mais cela complique ostensiblement le travail des démineurs qui doivent identifier la chose pour la désamorcer sur place ou l’emporter pour la traiter dans un lieu sécurisé.

Thomas, notre pompier de Paris en reconversion, nous le confirme. « À la grande différence de la Brigade, où chaque situation possède une solution opérationnelle prévue, ici, le champ des possibles est immense. Pour chaque objet, qu’il s’agisse d’une simple grenade ou d’une bombe de 500 kg, il faut trouver la solution parfaite. »

Un EPI de poids. Enfin, nous avons droit à une « séquence mode » avec la tenue de protection. L’ensemble très opérationnel ne pèse pas moins de 40 kg. Les déplacements sont compliqués, les gestes moins précis, le champ de vision réduit et la chaleur intérieure redoutable. Nos démineurs ne la portent donc que dans les cas extrêmes. « Cela dit, c’est un bon baromètre de l’état opérationnel du gars qui est dedans, nous explique le capitaine. Car, malgré toutes ces contraintes et cet inconfort, il faut garder le sang-froid et la lucidité nécessaires pour ne pas prendre la mauvaise option »

1 : LCPP : laboratoire central de la préfecture de Police