Histoire – 2021 marque le bicentenaire de la mort de l’Empereur (le 5 mai 1821). Outre la création du bataillon des sapeurs-pompiers de Paris, son héritage a profondément modifié notre société et l’urbanisme parisien. Voici six histoires sur Napoléon 1er à (re)découvrir !

Fondateur des pompiers militaires

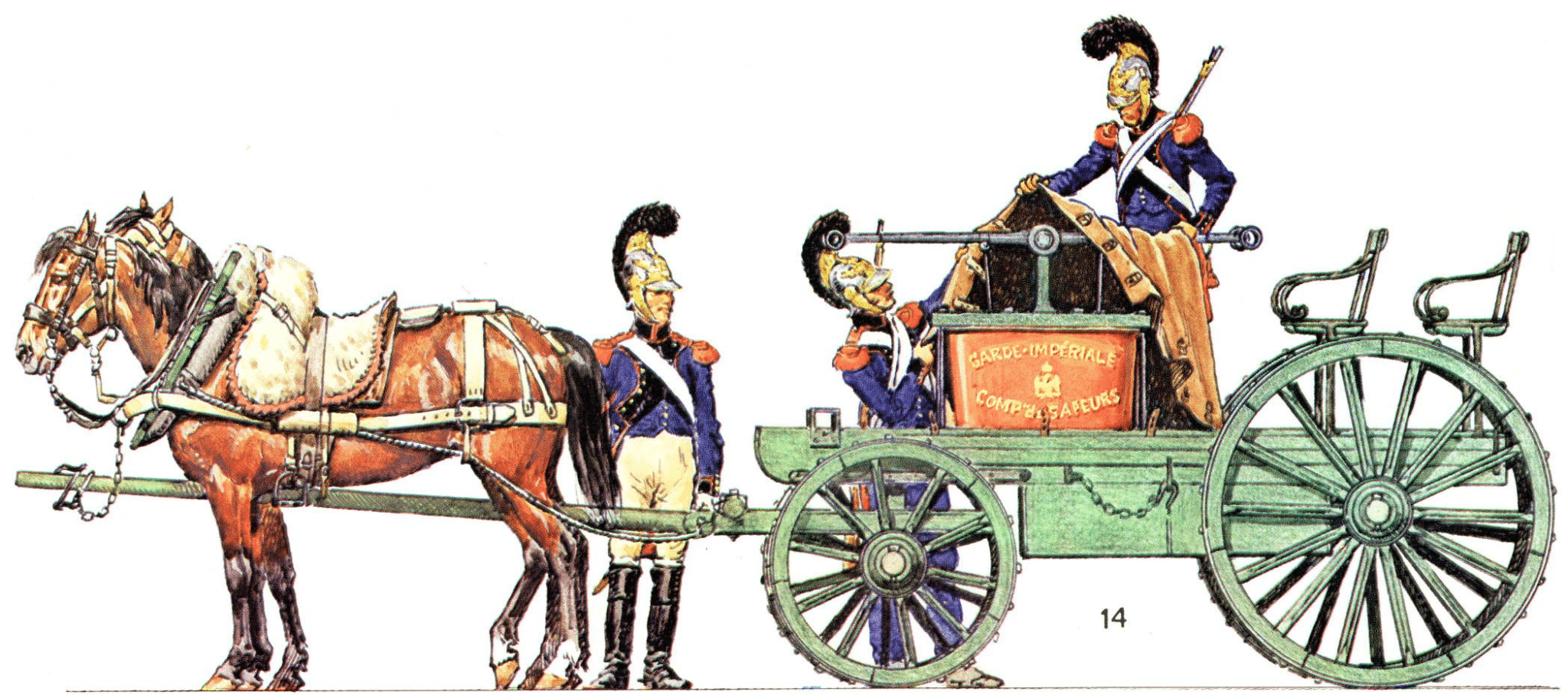

Après le terrible incendie du bal donné à l’ambassade d’Autriche, le 1er juillet 1810, pour célébrer les noces de Napoléon et Marie-Louise, l’Empereur : licencie Le Doux commandant les gardes-pompes de Paris, soumet ce corps à une enquête dirigée par le ministre de l’Intérieur, et exige un projet de réorganisation.

Parallèlement, il décide de créer une unité particulière qui sera chargée de sa sécurité contre les incendie. Par décret du 16 juillet, une compagnie de sapeurs de la Garde Impériale se voit attribuée des missions de pompiers. A partir de ce moment, on parle de sapeurs-pompiers pour désigner des pompiers militaires. Et c’est sur ce modèle, qu’un an plus tard, le 18 septembre 1811 est créé le bataillon de sapeurs-pompiers de Paris, qui fête cette année ses 210 ans.

Néanmoins, il faudra attendre 1821 pour que la militarisation du corps soit effective. Vous pouvez trouver dans ALLO DIX-HUIT n°769 de mai-juin 2021, un article complet consacré à ce mécanisme.

À la tête d’une bataille… de boules de neige

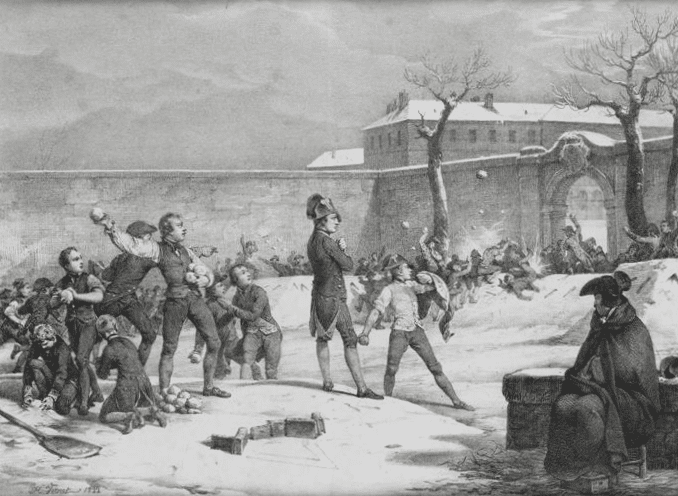

Quittant la Corse enfant, « Napolione » arrive à Brienne-le-Château, petit collège militaire de province à côté de Troyes, pour faire ses études. Originaire d’une région lointaine et méconnue, et d’une famille de la petite noblesse, il subit les moqueries de ses camarades et se retrouve isolé. Répartis en bataillon, les élèves se voient attribués des grades. Le jeune Bonaparte est alors capitaine. Mais, ces derniers lui infligent l’humiliation de le dégrader. Sa revanche, il va l’obtenir un jour d’hiver 1780.

Alors que l’on demande aux élèves de déblayer la cour totalement enneigée, Bonaparte propose de créer des tranchées, parapets ; et de simuler un siège. C’est alors que la célèbre bataille de boules de neige débute… et Bonaparte dirige les assauts.

Cette anecdote, enjolivée par son ami Bourrienne, contribue à l’édification du mythe entourant la figure de Napoléon.

Un caporal pas si petit

Vous avez surement déjà entendu le sobriquet de « Petit Caporal » attribué à Napoléon. Mais comment un général peut-il être caporal ? En 1796, le général Bonaparte commande l’armée d’Italie. Une armée mal ravitaillée, sous équipée. Et pourtant, à la tête de cette troupe discréditée, il va remporter des victoires aussi prestigieuses les unes que les autres sur un ennemi autrichien plus nombreux. C’est Montenotte, Lodi, Arcole, Castiglione, Rivoli, etc. Il va associer la gloire et l’armée d’Italie.

Le 10 mai, à Lodi, les troupes françaises franchissent l’Adda. La prise du pont relève de l’exploit militaire. Dans la soirée, Bonaparte se reposant à son bivouac reçoit un groupe de soldats qui désirent lui parler. Un vieux soldat s’approche et lui offre des galons de caporal. Ceci exprime toute la gratitude d’une armée pour son jeune et talentueux commandant.

Ce fait serait à l’origine du grade de caporal d’honneur. C’est une simple manière de rendre hommage à un individu, et de témoigner un attachement mutuel.

Quant à sa taille, peut-on vraiment dire que Napoléon était petit ? Avec ses 1m68, il était dans la moyenne des hommes européens de son époque. En comparaison, Robespierre ne faisait “que” 1m61 !

Un retour audacieux !

Après avoir quitté l’exil de l’île d’Elbe, Napoléon part à la reconquête de la France. Il débarque le 1er mars 1815 à Golfe-Juan. C’est le début de la période dite des « Cent-Jours ». Apprenant cette nouvelle, le roi Louis XVIII, alors au pouvoir, charge le maréchal Ney de ramener l’Empereur « dans une cage de fer ». Napoléon et ses fidèles grenadiers rencontrent, non loin de Grenoble, les troupes du général Marchand. Un des officiers ordonne d’ouvrir le feu. C’est alors qu’une scène invraisemblable se produit. Napoléon ouvre sa redingote, s’avance vers ceux qui le tiennent en joug, et prononce cette phrase : « soldats du 5e, je suis votre empereur. Reconnaissez-moi. S’il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, me voilà ! »… Les soldats baissent leurs fusils, et se précipitent vers Napoléon en l’acclamant.

Les “vieux de la vieille”

A première vue, cette expression désigne une personne âgée. Pour la déchiffrer utilisons un dictionnaire de la langue verte (argot). Serait-ce les parents ou les amants d’une femme non mariée ? Vous n’y êtes pas. La « vieille » désigne la Vieille Garde, le corps d’élite de l’armée impériale. Cette Garde qui « meurt mais ne se rend pas », comme l’affirme le général Cambronne lors de la bataille de Waterloo en 1815. Donc les « vieux de la vieille » sont les vétérans, les soldats les plus expérimentés.

Napoléon et Paris

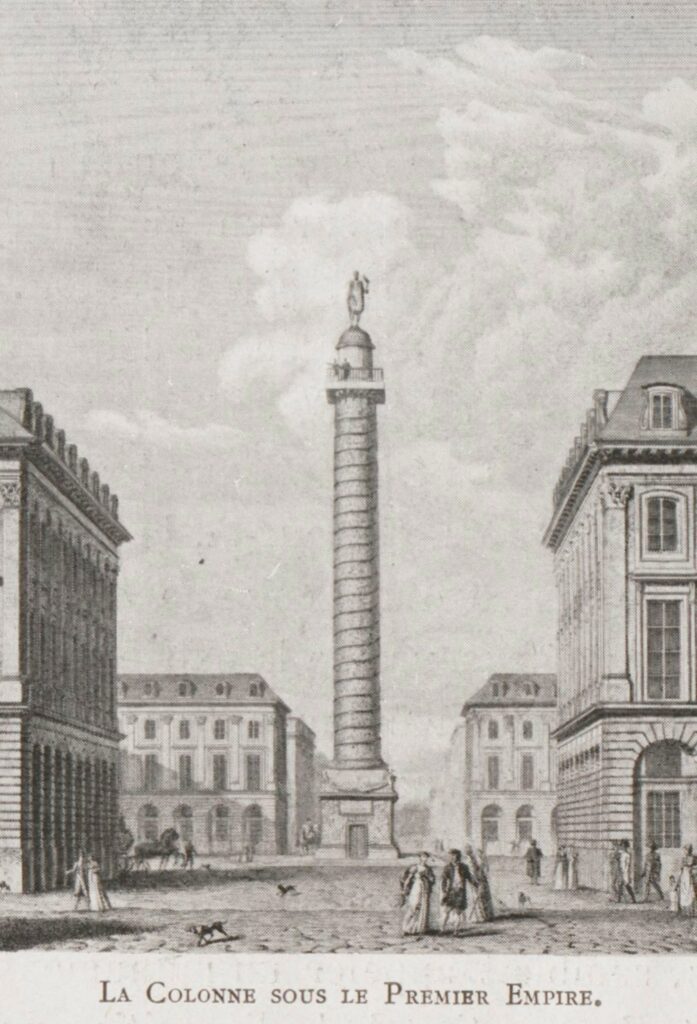

Il a fait ériger dans la capitale de nombreux monuments à la gloire de la Grande Armée : ce sont les arcs du Triomphe et du Carrousel, la colonne de la place Vendôme surmontée d’une statue de l’Empereur, et l’église de la Madeleine conçue comme le temple de ses victoires.

De nombreux lieux de la capitale, édifiés pendant son règne, porte encore aujourd’hui le nom de ses batailles. On recense des ponts sur la Seine (Austerlitz, Iéna), des rues-avenues-boulevards et places : Aboukir, Arcole, Austerlitz, Campo-Formio, Castiglione, Dantzig, Eylau, Friedland, Iéna, Lübeck, Magdebourg, Marengo, Montenotte, des Pyramides, Rivoli, Ulm, Wagram.

En 1805, les voies de Paris sont renumérotées suivant cette règle : les numéros pairs à droite, impairs à gauche. Le sens d’une voie est déterminé selon le sens du cours de la Seine.

Aujourd’hui, Paris est entouré par son périph’ ; autrefois, ce périmètre était délimité par un ensemble de boulevards portant les noms des maréchaux de l’Empire : Poniatowski, Soult, Davout, Mortier, Sérurier, McDonald, Ney, Bessières, Berthier, Gouvion St Cyr, Lannes, Suchet, Murat, Victor, Lefebvre, Brune, Jourdan, Kellerman, et Masséna … tiens … comme la caserne !

0 réaction