Grands formats – Le système de brumisation diphasique et sa lance DELTAe s’annoncent comme une solution innovante, disruptive, d’un niveau inégalé depuis l’apparition du casque F1 dans les années 1980. Nous allons y consacrer une semaine entière pour un grand format inédit.

Mode d’emploi

Évolution de la nature des feux, efficacité et protection du porte-lance et économie d’eau : autant de problématiques que les corps de pompiers du XXIe siècle doivent désormais intégrer. La BSPP ne fait pas exception à la règle. Reste à combattre les réticences au changement. Maintenant, voici le principe de fonctionnement et ses applications.

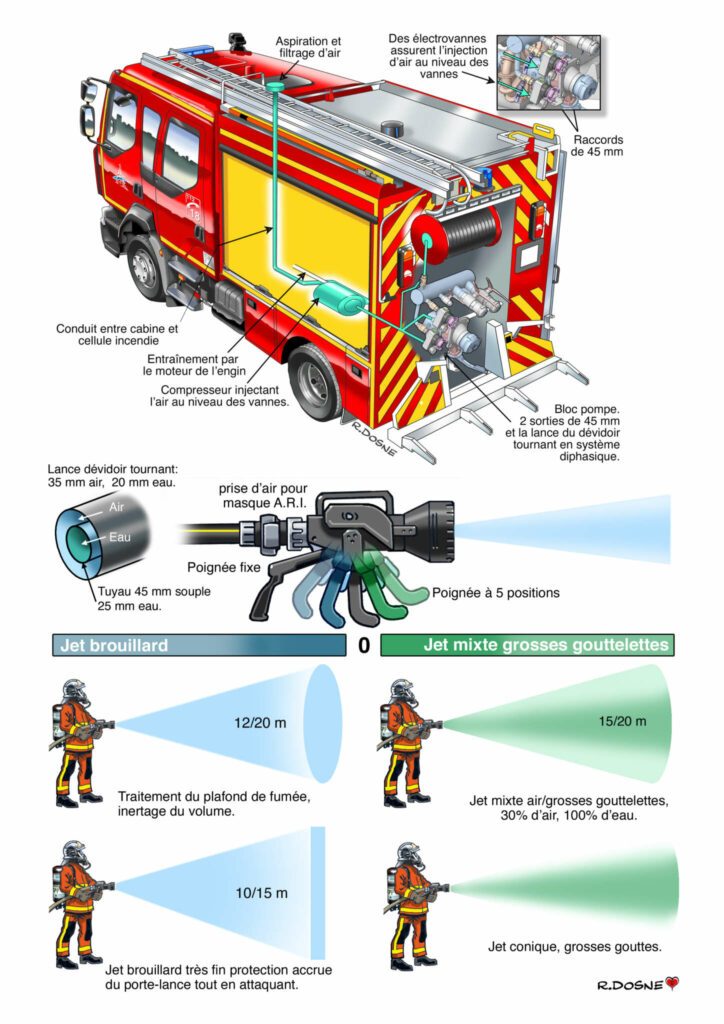

Un procédé simple… De l’eau et de l’air sont transportés jusqu’à la lance. Pour cela, un compresseur asservi à la pompe incendie a été intégré sur l’engin.

Les deux phases (l’une liquide et l’autre gazeuse) sont transportées séparément au moyen d’un petit tuyau (pour l’eau) placé dans un plus gros tuyau (pour l’air). Ainsi, les établissements peuvent être réalisés comme à l’accoutumée au moyen de tuyaux souples (ligne d’attaque) ou semi-rigides (LDT) raccordés entre eux par des demi-raccords spécifiques.

… une physique complexe. À l’intérieur de la lance, les deux phases sont assemblées. Ainsi, dans cette zone, se produit un nombre incroyable de phénomènes physiques assimilables à une « explosion continue » d’une émulsion d’eau et d’air. C’est ce mélange qui est qualifié de diphasique.

La quantité de gouttes, estimée à plus de 1,5 milliard par litre, et la vitesse en sortie de lance sont telles qu’aucun appareil n’a réussi à les mesurer ; mais 6 mètres après la sortie de la lance, les mesures montrent que le jet est composé à plus de 90 % de gouttelettes dont la taille est inférieure à 350 microns environ.

Jusqu’à aujourd’hui, le faible poids des gouttes était une limite. La plus petite brise de vent suffisait à empêcher le brouillard d’eau d’atteindre sa cible. Le faible poids des gouttes était la limite de l’emploi des brouillards par les sapeurs-pompiers. Leur donner cette vitesse élevée était la solution qu’il fallait pour donner aux brouillards d’eau une véritable capacité d’extinction opérationnelle.

Ces caractéristiques de finesse et de vitesse confèrent un comportement spécifique au jet qui n’est en rien comparable à celui des lances actuelles. Il s’écoule comme un nuage de gaz pour agir comme un liquide dans l’environnement chaud.

Une grande simplicité d’usage. Cette lance est d’une grande simplicité d’usage. Elle ne nécessite aucun réglage particulier et la poignée de manœuvre a deux fonctionnalités. En la tirant vers soi, le porte-lance génère son brouillard. Celui-ci permet d’assurer sa protection face au rayonnement, de refroidir son environnement pour sécuriser son engagement et d’initier à distance l’attaque du foyer. En continuant de tirer sur la poignée, une mâchoire vient écraser la buse qui passe alors d’une forme ronde à une forme plate. Cela permet d’obtenir des gouttes plus fines et plus nombreuses.

À l’inverse, en poussant la poignée vers l’avant, il obtient un jet d’eau qu’il peut légèrement propulser et fragmenter avec un petit peu d’air. Ce jet lui permet de travailler directement sur son foyer afin d’abattre les flammes et d’aller jusqu’à l’extinction par étouffement et noyage.

Texte Capitaine Alban Thillet — photographie Caporal-chef Sylvia Borel

Pourquoi vouloir changer ?

Évolution de la nature des feux, efficacité et protection du porte-lance et économie d’eau : autant de problématiques que les corps de pompiers du XXIe siècle doivent désormais intégrer. La BSPP ne fait pas exception à la règle. Reste à combattre les réticences au changement. Maintenant, voici le principe de fonctionnement et ses applications.

Les feux ont considérablement évolué. La lutte contre la déperdition thermique (isolation, vitrage…) amène à rencontrer de plus en plus souvent des feux sous-ventilés. Ce phénomène va encore s’accentuer avec les bâtiments à énergie positive. Les matériaux d’ameublement, moins naturels, ont un potentiel calorifique plus important et génèrent des gaz de combustion à des températures plus hautes, dont la composition est plus dangereuse et le pouvoir fumigène élevé.

Retrouver notre équilibre tactique. La réponse tactique a été l’accroissement du débit des lances. L’accroissement de la sécurité du porte-lance s’est fait au détriment de sa mobilité et conduit in fine à accroître son exposition au danger [sic].

Mieux combattre les incendies demain, c’est redonner au soldat l’équilibre tactique dont il a besoin entre sécurité, mobilité et « puissance de feu ». Le projet diphasique avait pour ambition initiale d’augmenter l’efficacité du porte-lance. Pour réussir ce pari, un des axes d’approche a été de rendre les lances plus efficientes. En effet, dans les interventions d’aujourd’hui seulement 15 à 30 % de l’eau utilisée à un effet réel sur le feu.

Accroître significativement le rendement en travaillant sur la qualité de la distribution (tailles des gouttes, vitesse de projection…) c’est, pour un feu de même potentiel, diminuer d’autant le besoin en eau, comme le poids des tuyaux, tout en augmentant le niveau de protection offert.

Préserver une ressource rare et coûteuse. Si la réduction de la consommation d’eau est un sujet désormais au centre de toutes les préoccupations, la réduction du besoin en eau dans la lutte contre l’incendie l’est tout autant et depuis fort longtemps. Lorsque les points d’eau sont lointains, la réussite de la manœuvre est avant tout logistique. Les feux de l’été dernier en témoignent.

Le coût de l’eau est un élément à prendre en considération dans notre action. Il est déjà de plus 1,3 milliards € par an, rien que pour les travaux de DECI soit l’équivalent du coût d’acquisition de 5 000 engins-pompes. La réduction du besoin en eau est donc autant un enjeu écologique qu’un enjeu économique.

Trois questions (+1) au LCL Fabian testa

« Pour réussir un projet, le bon moment est souvent aussi décisif que les bonnes personnes »

Évolution de la nature des feux, efficacité et protection du porte-lance et économie d’eau : autant de problématiques que les corps de pompiers du XXIe siècle doivent désormais intégrer. La BSPP ne fait pas exception à la règle. Reste à combattre les réticences au changement. Maintenant, voici le principe de fonctionnement et ses applications.

Comment est-on passé de la lance à 500 l/min à la diphasique ?

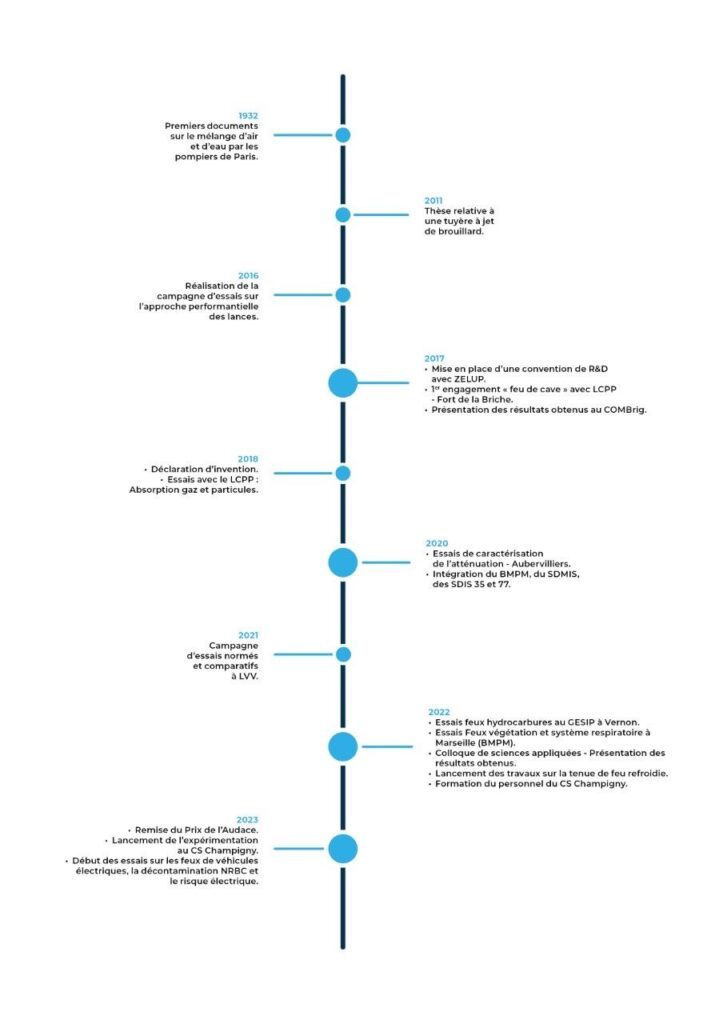

Les travaux sur l’approche performantielle (2016) ont montré qu’utiliser plus d’eau n’était peut-être pas la meilleure chose à faire. Cette approche est contre-productive, car elle retarde l’engagement des secours, elle fait perdre en manœuvrabilité et elle est très contraignante physiologiquement. Au final, elle conduit le pompier à s’engager dans un environnement plus dangereux. Dix ans de RETEX Brigade ont permis de s’apercevoir que l’on perdait d’un côté le bénéfice de ce que l’on cherchait à gagner de l’autre. Forts des résultats, nous avons porté notre effort sur la qualité de la distribution de l’eau, plutôt que sur la quantité. Au-delà des essais, il y a les échanges qui nourrissent la réflexion. Dans le cas du diphasique, c’est au café avec les ingénieurs du LCPP que s’est produit le déclic en abordant (de nouveau) l’intérêt que pouvaient présenter les mélanges diphasiques. Août 2016, c’est l’opportunité de réaliser « à l’arrache » quelques tests. Là, nous avons obtenu des abaissements de température phénoménaux avec des quantités d’eau « insignifiantes ». À partir de là, il a fallu sérieusement se mettre au travail et plonger dans la littérature scientifique afin de mieux comprendre le sujet.

À partir de quand avez-vous compris que le potentiel de ce système était immense ?

Je dirais fin 2017, lors d’essais en appartement à Tarare (69) avec le SDMIS (ndlr : Sapeurs-pompiers de la métropole de Lyon et du Rhône) ainsi qu’au Fort de la Briche (93) avec le LCPP sur une structure « feu de cave ». Le dispositif était alors très rudimentaire, mais l’engagement jusqu’à l’extinction se fait avec très peu d’eau (35 l. pour l’appartement, moins de 180 pour le feu de cave). L’action s’accompagne d’un refroidissement très important de l’environnement, d’une disparition des particules en suspension et d’une hydro-ventilation redoutablement efficace. Dès lors, il faut transformer l’essai. Au-delà de quantifier la performance, il faut réussir à transformer cette preuve de concept en une « arme » dans la main d’un pompier. Pour cela, il nous faut une lance capable de générer un écoulement diphasique et de revenir à un jet classique. Et surtout, qu’elle soit facile à manipuler pour le pompier. C’est simple à dire, mais ça a pris quatre ans !

Justement, cela va-t-il changer le travail du porte-lance ?

Le pompier va retrouver sa mobilité. Il va aussi disposer d’un outil puissant pour s’engager plus aisément dans des environnements difficiles tout en étant bien protégé. Des atouts que l’on a peut-être un peu perdus au fil du temps. Pas de changement sur les principes de la manœuvre, mais des évolutions sur les pratiques qui vont nécessiter un temps d’adaptation, le temps de retrouver ses repères. Le point clef reposera ici sur la formation, mais je crois que, très vite, le pompier va l’adopter.

Quelle question auriez-vous aimé que l’on vous pose ?

C’est la question-piège ! (Rires) Peut-être : Sur quelle base s’est construit ce projet ? On a souvent tendance à vouloir mettre en avant une personne alors que l’essentiel c’est d’avoir un alignement des planètes. Nos anciens avaient déjà planché sur le sujet sans pouvoir transformer l’essai. Les personnes étaient là, mais le temps n’avait pas encore fait son œuvre. Les esprits n’étaient pas prêts. Aujourd’hui, on touche du doigt la difficulté croissante qu’il y a à s’engager dans les infrastructures, mais aussi la raréfaction à venir de la ressource en eau… L’enjeu est compris et partagé. Humainement, c’est la complémentarité entre les intervenants. Dans cette aventure, nous avons avancé depuis le début avec les mêmes personnes… les bonnes personnes. Cela a été possible parce qu’il y a eu une volonté partagée dans le temps ; celle des chefs qui se sont succédés à la tête de la Brigade.

Propos recueillis par Harry Couvin — photographie Sergent-chef Nicholas Bady

Plus d’1,5 milliard de gouttes par litre

Quatre années d’essais

Évolution de la nature des feux, efficacité et protection du porte-lance et économie d’eau : autant de problématiques que les corps de pompiers du XXIe siècle doivent désormais intégrer. La BSPP ne fait pas exception à la règle. Reste à combattre les réticences au changement. Maintenant, voici le principe de fonctionnement et ses applications.

Quatre années et une trentaine de sapeurs-pompiers de Paris, majoritairement affectés au centre de secours Champigny, ont été nécessaires pour conduire les essais avec l’appui scientifique permanent du Laboratoire central de la préfecture de Police (LCPP) et du Laboratoire énergies, mécanique théorique et appliquée (LEMTA) de l’université de Lorraine, deux laboratoires publics.

Si les essais de caractérisation des jets (tailles et vitesse de gouttes, forme, portée…) ont été réalisés en laboratoire, tous les autres l’ont été sur des infrastructures bâtimentaires, en taille réelle. Aucun essai en caisson. Ça n’aurait eu aucun sens de vouloir mesurer l’efficacité opérationnelle d’un système aussi disruptif dans un outil prévu à des fins pédagogiques.

Protéger le porte-lance. Les brouillards sont d’excellents atténuateurs du flux radiatif… Encore fallait-il le mesurer pour rassurer.

L’absence de jets spécifiques avec une lance diphasique n’impose plus au binôme de choisir entre « je me protège » (jet de protection) ou « j’attaque » (jet diffusé d’attaque) mais entre « j’attaque en étant protégé » (buse ronde) ou bien « je me protège mieux, sans cesser d’attaquer » (buse plate). Dans le premier cas, son taux d’atténuation est de l’ordre de 90 %, dans le second, il avoisine les 100 % dans l’axe du jet. Ce taux est de 25 % supérieur à celui d’une lance à 400 l.min‑1 dans les mêmes conditions et il décroît lorsqu’on s’éloigne de l’axe du jet.

Les engagements conduits sur des feux d’hydrocarbures au GESIP à Vernon l’ont confirmé. Les porte-lances ont pu opérer à faible distance du bac en feu afin d’atténuer le rayonnement, et donc le risque de propagation, tout en étant protégés dans la durée. Bénéfices supplémentaires : quasiment pas de remplissage des bacs de rétention et une captation importante des particules. Par ailleurs, ces essais ont montré la compatibilité de l’usage d’un jet de brouillard avec la réalisation, par un autre moyen, d’un tapis de mousse.

Ces essais ont aussi permis la mise au point d’un nouveau mode d’engagement sur les fuites de gaz enflammées avec deux lances diphasiques. Là encore, le faible débit d’eau limite le risque « d’effet baignoire ».

En définitive, cela ouvrira une réflexion sur le concept d’engagement lors de feux d’hydrocarbures.

En infrastructure, les porte-lances ressentent d’emblée les effets de cette protection lorsqu’ils s’engagent. L’ouverture de la lance, outre la protection radiative, crée une aspiration d’air frais derrière le porteur. La protection est telle que le personnel est surpris par la chaleur lorsqu’il ferme sa lance.

Sécuriser son engagement. Fini la notion d’impulsion ! Pour être efficace, il faut ouvrir sa lance, et l’ouvrir longtemps. Tout le contraire de ce que l’on a toujours enseigné et pour cause : ce système d’extinction par écoulement diphasique agit différemment des lances actuelles.

Les essais conduits sur des « feux de caves » (environnement clos, fortement sous-ventilé — tirage inversé — longue progression incluant des changements de direction — foyer inaccessible aux effets directs de la lance…) ont montré l’intérêt d’applications prolongées de brouillard avant de rentrer, comme durant sa progression (la durée varie en fonction du ressenti du porteur).

Ainsi, si la LDV permet d’avoir un refroidissement très important mais localisé à l’endroit précis de l’action et sur une courte durée, son efficacité dépend fortement de la bonne utilisation par le pompier et donc de son niveau d’entraînement, d’aguerrissement ou d’expérience.

À l’inverse, avec une lance diphasique, il se produit un écoulement des gouttelettes dans la veine d’air. Ces caractéristiques permettent d’agir à distance du porteur même lorsque le foyer n’est pas visible. De plus, l’effet de refroidissement a lieu sur un volume important et persiste dans le temps. Ce phénomène est particulièrement intéressant pour assurer la sécurité des sapeurs-pompiers et faciliter leur progression.

En présence d’un sortant, ces effets sont accrus car le flux produit par la lance permet la création d’un tirage favorable et l’expulsion d’une grande partie des fumées. L’action de la lance crée un appel d’air frais au niveau du binôme d’attaque ; associée à la capacité d’atténuation, cette combinaison facilite l’engagement. Par ailleurs, dans certaines configurations, on constate un abattement des particules en suspension qui permet de retrouver de la visibilité.

Abattre le foyer. À l’issue de sa progression, le porte-lance va alterner les positions entre le brouillard (poignée vers l’arrière) et de l’eau projetée en plus grosses gouttes (poignée vers l’avant) afin d’abattre les flammes et éteindre le foyer. L’usage à intervalles réguliers du jet de brouillard permet d’assurer un excellent refroidissement du volume.

De plus, en orientant son jet vers l’ouvrant, il va pouvoir expulser les fumées produites. Ce procédé d’hydro-éjection est redoutablement efficace puisque l’effet Venturi qu’il met en œuvre est lié à la vitesse et non pas au débit.

Aussi, au bout de quelques minutes, la température dans les volumes est ramenée à des valeurs suffisamment basses pour permettre la réalisation des phases de déblai et de dégarnissage dans des conditions moins contraignantes.

L’extinction des foyers résiduels est conduite avec très peu d’eau. Et si, à l’instar des pratiques inculquées par nos anciens, elle est réalisée en dispersant les amas qui charbonnent, le sol peut être quasiment sec en fin d’intervention, ce qui permet de limiter les dégâts générés par les eaux d’extinction.

Et pour les limites ? Sur les aspects opérationnels et techniques, c’est tout l’objet de l’évaluation technico-opérationnelle qui est en cours au CS Champigny. Les essais n’ont pas mis en exergue de « trous dans la raquette », le système semble très polyvalent.

En revanche, il impose beaucoup de réflexion pour ne pas se contenter de faire comme on a toujours fait, mais d’explorer tout ce que l’on peut faire pour en tirer pleinement partie. Le changement d’un outil impose des changements de pratiques, à l’instar de la remise en service de la LDT 400. Ici on parle d’un changement complet de paradigme, d’une autre façon d’aborder la lutte contre l’incendie. On comprend d’emblée que les implications vont aller au-delà du rôle du porte-lance, c’est toute la réponse opérationnelle qui doit être interrogée.

Au-delà, inclure une chaîne cinématique de production d’air dans nos engins, nouveaux ou rétrofités, n’est pas anodin. D’autant plus que le tempo est contraint par le renouvellement des PS, prévu pour débuter courant 2024. Il faut donc capitaliser rapidement afin de détecter le maximum de problèmes pour en limiter les impacts ultérieurs sur la chaîne de maintenance. C’est une des raisons qui a conduit le général à demander le déploiement de deux démonstrateurs supplémentaires.

Infographie Caporal-chef Nicolas Breiner

0 réaction